お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

01BCP(事業継続計画)とは

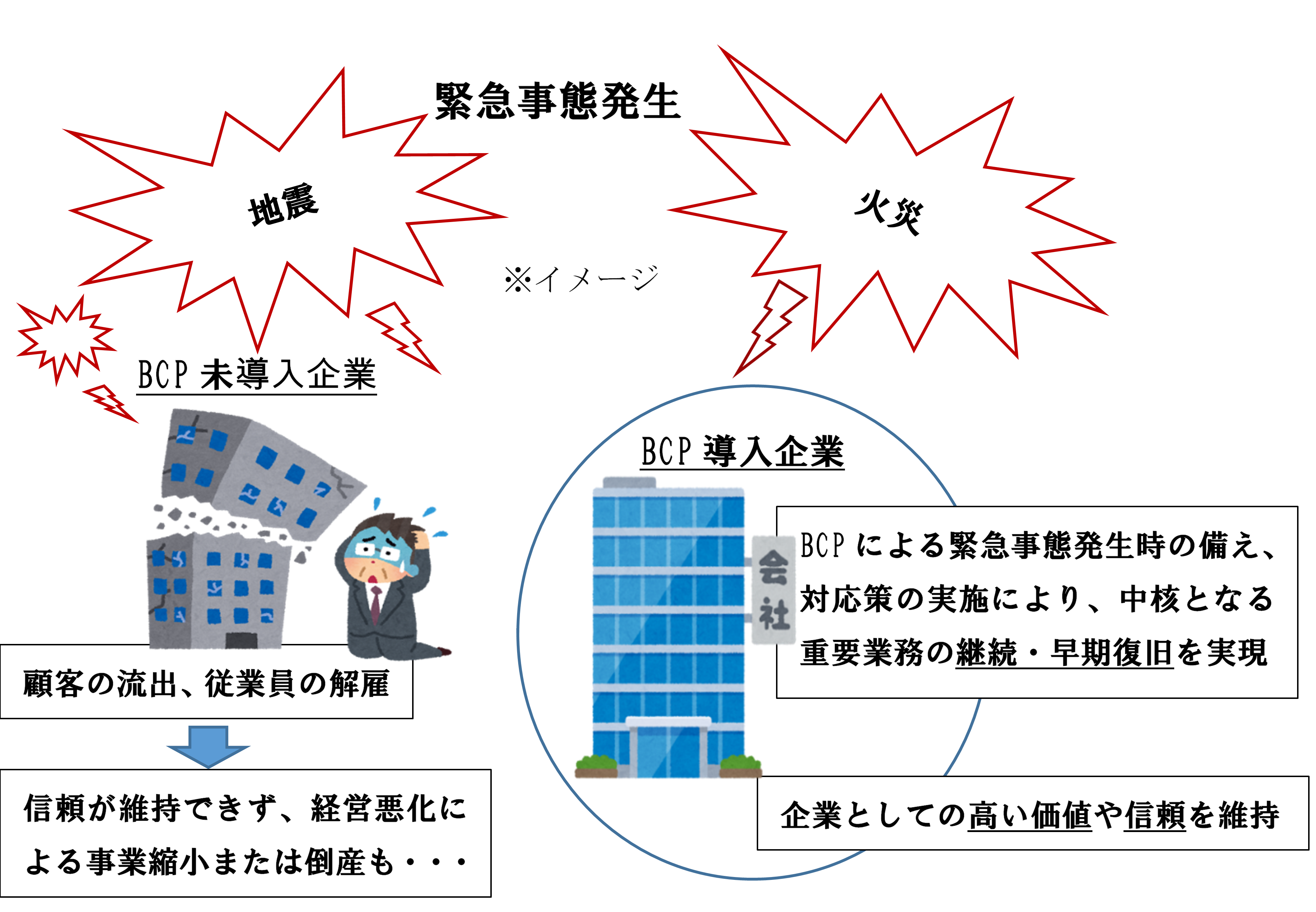

BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)とは、災害などの緊急事態が発生した際、事業資産の損害を最低限にとどめ、重要業務を中断しない為の計画です。

また中断した場合でも、それに伴う損失(取引先顧客の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下などの二次災害)から企業を守るための経営戦略も含まれます。

また、企業だけでなく、2021年4月施行の「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」では、2024年から介護事業者もBCPの策定・研修・訓練が義務化することが明記されています。災害大国の日本で被介護者と職員を守るためです。

引用元:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

BCP策定のメリットとして挙げられるのが、緊急事態発生時に早期復旧に向けて速やかに対応できることです。策定段階で、業務フローやリスクが明らかになることで、いざという時の行動を想定しておくことで被害を最小限に抑えることができます。仮に想定していないことが起きても、リスクが分かっているだけでも対応は変わってきます。また、BCP策定により、緊急時への備えがあることは「社外からの信頼が高まる」ことに繋がります。顧客や取引先、仕入先などにとって、その企業がどれだけ万全の体制をとっているかは重要です。大企業や中堅企業が、サプライヤーである中小企業の事業継続能力に不安があれば、BCPについての確認や策定を勧めることがあります。もっと言えば、取引先の選定基準としてBCP策定の有無が影響することもあります。BCPはすべての事業者にとって必然的に重要なものと言えます。

02日本のBCP対策の現状

近年、地震や洪水、火災などの大災害に加え、テロ攻撃や大規模感染症(新型インフルエンザなどのパンデミック)、情報セキュリティ事故など、いつ緊急事態に見舞われてもおかしくないのが実情です。

このような事態になったとき、素早い判断と行動を起こさなければ、業務が停滞してしまい、事業縮小や倒産へと繋がってしまうかもしれません。実際にこのページをご覧の方の中にも、BCP対策の導入や見直しを検討されている方がいるのではないでしょうか。

中には企業のCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)の活動の一環として、BCP対策に取り組む企業もあり、災害に強い企業、地域社会をつくり、地域との共存共栄を目指している企業として、内閣府の防災情報ページにも取り上げられております。

BCPに取り組もうとする企業が増えてきた一方でこのようなデータもあります。「BCPに対する企業の意識調査」(2016年6月、株式会社帝国データバンク)によると、BCPを策定している国内企業はわずか15%、策定中や検討中の企業を合わせても半数に満たない結果となっています。

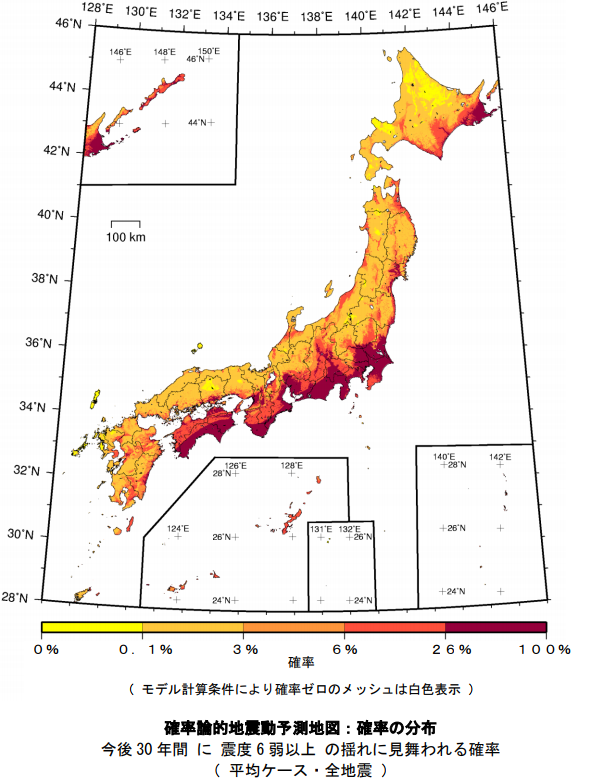

対して緊急事態の一つである地震は現在も頻繁に発生しており、「全国地震予測地図 2018年度版の解説」(地震調査研究推進本部)では、南海トラフの巨大地震の発生確率は30年以内に72%、首都直下地震の発生確率は30年以内に70%となっています。

その他にも三陸沖北部や根室沖など日本各地で地震の発生が予測されています。このような大地震などの大災害をはじめとした緊急事態への備えは企業として非常に重要です。

03BCPで変わる緊急事態発生時の対応

BCPの内容

緊急時に優先する業務の振分け、行動マニュアルの整備

備蓄等物品の確保(物品のリスト化など)

緊急時参集要員の確保

災害発生時の任務分担

緊急時の連絡ツール、連絡方法の確保(安否確認システムの配備)

BCPの効果

人命(従業員及びその家族)の安否確認、安全確保

会社や従業員の自宅などの被災状況の把握

初動体制の確立

二次災害の防止

情報の確保

会社の資源・財産の確保

物的被害軽減

業務中断に伴う顧客取引の強豪他社への流出を防ぐ

マーケットシェアの低下を阻止する

企業評価の低下などから企業を守るための営業戦略

バックアップシステムの整備、バックアップオフィスの確保

安否確認の迅速化

要因の確保

生産設備の代替などの対策

これらは1日、2日で整備できるものではありません。平常時から万全な準備、訓練をしておくことで、緊急事態でも事業を継続するための行動をとることができます。これこそがBCPの目的です。

04これからはDXでBCP対策の強化

DX(Digital Transformation|デジタルトランスフォーメーション)とは企業がAIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出、企業風土の変革を実現させることを意味します。直訳すると「デジタルの変革」です。本来はビジネスに限った用語ではなく、デジタル技術を社会に浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することを指します。

DXと混同されることが多いのが「IT化」です。ITはInformation Technologyの略であり、コンピューターとネットワーク技術の総称です。インターネットやデジタルテクノロジーの進化に伴い、「アナログな作業をデジタル化する」という意味合いでIT化と使われます。IT化はDX推進に向けた手段の一つです。

一見、DXとBCPの繋がりに疑問を持ちそうですが、「災害時のコミュニケーション」という側面で繋がってきます。

冒頭にも述べたように、BCPとは、災害などの緊急事態が発生した際、事業資産の損害を最低限にとどめ、重要業務を中断しない為の計画です。その上で、重要な点として「従業員の安否確認」や「被災状況の情報共有」が挙げられるのです。

また、従業員だけでなく巨大なサプライチェーンを有する企業においては、多数存在する取引先や仕入先との被災確認や、生産停止に陥らないための正確な状況把握が欠かせません。このような安否確認や情報共有の方法を検討する上で、BCPデジタルツールが必要になるのです。

05BCP対策と安否確認システム

BCPとして求められるものは、緊急時の「安否確認体制」、「災害対策本部の運営」、「従業員やその家族、取引先や協力会社との連絡体制」など様々です。

その中でも、企業を存続させるために欠かせない従業員の安否を知ること(緊急時の連絡ツール、連絡方法の確保)は重要な位置づけと言えます。

大地震などの災害発生時には、音声電話の利用が集中し通話規制が掛かり、電話が繋がりにくくなります。東日本大震災の発生直後も、携帯電話事業者によっては平常時の50~60倍以上の通話が一時的に集中するなど、長時間にわたり電話が非常に繋がりにくい状態となりました。このため通信事業者は、警察・消防への緊急通報(110番、119番)や緊急性の高い災害対策機関の音声通話を確保するために、固定電話で最大80%~90%、携帯電話では最大70%~95%の通信規制を実施しました。固定電話に対し、携帯電話の通信規制は断続的に数日間にわたり実施されました。

そこで、緊急事態が発生し、安否確認をするのが困難な状況であっても、音声電話以外の繋がりやすい安否確認システムを導入しておくことで、BCP対策の強化へと繋がります。

安否確認システムを導入した企業の一例として以下のような声があります。

日本電産株式会社 様

安否確認サービスを導入したきっかけ

2018年6月18日の大阪府北部地震の際、当時のルールに従いメールを使用した安否確認を行いましたが、非常に時間が掛かったため外部安否確認ツールの検討を行いました。

安否確認サービスを導入してからの変化

当社は年に数回、地震を想定した安否確認訓練を行っていますが、従来の組織ごとのピラミッド型のメールによる安否確認に比べて、オクレンジャー導入以降、集計時間は大幅に削減できました。それ以外にも最近では、在宅勤務調査やワクチン接種希望調査、長期休暇明けの注意事項配信など幅広く利用しています。

イオン北海道株式会社 様

安否確認サービスを導入したきっかけ

2018年9月6日に胆振東部地震が発生しました。当時は緊急連絡ツールが無く、従業員の安否確認は従来通り電話で行いましたが、停電していたこともあり電話での安否確認にも限界があり、大変苦労いたしました。この経験から、電話とは別の有効なツールの導入が必要と考えたのがきっかけです。

安否確認サービスを導入してからの効果

新型コロナウィルスが拡大してから非接触の連絡ツールとして、当社からテナントの責任者への様々な連絡事項などを伝えるツールとして活用しております。

BCP策定とは、緊急事態発生後の企業存続を左右する重要な役割を持っています。また現在、BCP策定にあたって様々なシステムが存在していますので、自社に必要なことは何かを見極めて、DX推進に含めて考えていきたいですね。

※本記事は、下記参考資料を基に株式会社パスカルが作成しました。

【参考資料】(参考、一部転用)

中小企業庁

内閣府

地震調査研究推進本部事務局

総務省

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。