お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

津波の原因と被害から学ぶ「備えと行動」をわかりやすく解説!

2011年の東日本大震災でも多くの犠牲者と甚大な被害をもたらした津波ですが、そのメカニズムをご存じでしょうか。

津波はどうやって発生するのか、津波によってどのような被害が出るのか、津波への備えはどうしたらよいのか詳しくご紹介します。

目次

01津波とは何か 02津波をもたらす原因とメカニズムを知る 03津波によって起こる被害はどんなことがある? 04津波の被害を受けやすい危険な地域を知る 05津波への「備え」や「とるべき行動」を知っておくことが重要 06このコラムのまとめ01津波とは何か

津波の「津」は、船着場や渡し場を示す「港」を意味しています。つまり、「津波」は港に押し寄せる大きな波のことです。津波は、海底で発生した地震による海底地盤の隆起・沈降や海底における地滑りで、その周辺の海水に振動が伝わり引き起こされるものです。発生した海水面の上下の揺れ動きが大きければ大きいほど、沿岸に達したときに破壊力の大きな津波(大津波)となります。

02津波をもたらす原因とメカニズムを知る

津波は、地震や火山活動、山体崩壊に起因する海底・海岸地形の急変により、海洋に生じる大規模な波の伝播現象です。

1波1波の間隔である「波長」が非常に長く、波高が巨大になりやすいことが特徴です。

津波という現象は、大量の海水による洪水のような現象で、気象など他の要因で生じる波とは性質が大きく異なります。

地震に起因する津波

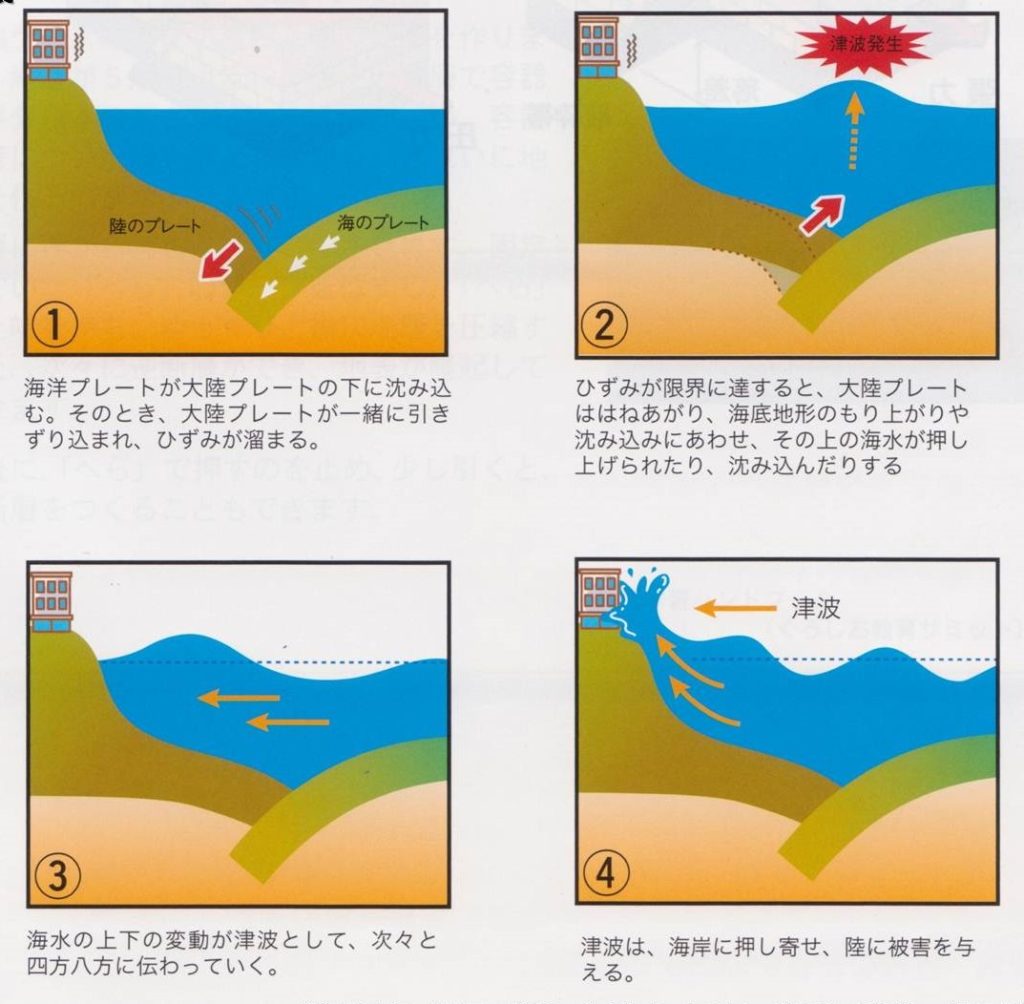

海溝型地震と内陸型地震の2種類に分類され、海溝型地震は海底にある海洋プレートが大陸プレートに少しずつ潜り込んでいき、この圧力による歪みが限界を超えると断層に亀裂が入ったり、大きく動くことで地震が発生します。

海溝型地震が発生すると、海洋プレートに巻き込まれて沈み込んでいた大陸プレートが急激に持ち上げられ、逆に持ちあがっていた部分は沈み込みます。

その際に発生する巨大なエネルギーが海水全体を動かし、海面を上昇させます。

このような海水の変化が周囲に波として広がっていく現象が津波です。

地震が引き起こす津波は、状況によって地震津波・津波地震・遠地津波の3種類に分類されています。

地震津波

地震に伴って発生する津波全般のことであり、地震の規模に比例して津波の規模も大きくなる傾向があります。

津波地震

地震の揺れが小さくても、規模の大きい津波が発生します。

海底にある断層の破壊・変動が通常よりも緩やかに進むために地震の揺れは小さいですが、通常とパワーは変わらずに大きな津波をもたらします。

遠地津波

遠地で起きた地震によって、津波だけが襲来する現象です。600km以上離れた海底で発生した地震が原因の津波と定義とされています。

津波地震は稀な現象であるものの、地震の揺れが小さいために津波は起こりえないと楽観視していると逃げ遅れなどによって取り返しのつかない事態に陥ってしまうおそれがあるため、地震発生時は常に津波の襲来も想定しておくことが大切です。

火山噴火に起因する津波

火山噴火と言えば火口から上がる噴煙とあふれ出る溶岩流を想像する方がほとんどだと思います。このような「山頂噴火」が火山の成長を促していることは間違いありません。

また、100万年ともいわれる火山の一生の中では、山体を破壊するような火山活動が起きることも稀ではありません。

このような山体崩壊を伴う噴火が火山島や海岸近くで起きると、山体崩壊によって発生した岩屑雪崩が海へ流れ込み、巨大な津波を引き起こす可能性が高くなります。

津波の伝わり方

海底地震により発生した津波は、水深が深いところでは波の進行速度は速いですが、波高はあまり大きくなりません。波が水深の浅い近海まで達すると、速度は遅くなりますが、波高は高くなります。沿岸へ打ち寄せた波は、湾部などその地形によっては陸上を駆け上がることがあります。河口に水門等のない河川では波が河川を遡上することがあり、その流域に被害を及ぼすことがあります。

また、津波は繰り返し打ち寄せる性質があり、その開始が押し波であるもの、引き波であるものがあります。また、潮の干満にも大きさが左右され、満潮時にはより大きな波となります。

03津波によって起こる被害はどんなことがある?

浸水

津波の規模が小さくても、石寄せた波によって近隣の建物が浸水します。

津波が河をのぼって内陸部に到達した場合、海から離れた場所でも浸水する可能性がある為、海抜の低い地域では特に注意が必要となります。

建物の倒壊

津波は通常のような波ではなく、まさに「水の壁」です。その為津波が直撃すれば建物の倒壊が起こります。

津波が2mを超えれば木造家屋は倒壊し、それ以上の津波は鉄筋コンクリートの建物にも被害をもたらすこともあります。

津波は一度ではなく第二波、大三波と数回に渡り起こることもあり、第一波では被害を免れても、続けて押し寄せる波で徐々に建物が倒壊していくこともあります。

津波火災

「津波=大量の水」というイメージがある為、火災とは無縁に見えますが、津波で破壊されたガスボンベや自動車のオイル等が原因となり、火災が起こることがあります。

漂流物

津波によって倒壊した建物や木、車、船など様々なものが漂流物となり、建物や人にぶつかるなどしてさらに被害を拡大します。

また、燃えた漂流物が火災の範囲を広げてしまうという可能性もあります。

漂流物は、最終的には引き波により海へと流されますが、被害だけでなく撤去の手間が大きいのも漂流物の難点となります。

その他

人的被害:溺死、怪我、病気

家屋被害:流出、破壊、浸水、家具等

ライフライン被害:水道、電力、通信、下水道機能障害

04津波の被害を受けやすい危険な地域を知る

過去の津波の記録や予測により、危険な地域または常襲地帯として以下が挙げられます。

三陸海岸

三陸沖は太平洋プレートの沈み込む海溝、かつリアス式海岸であるため、津波が大きくなりやすい傾向にあり、過去に津波による大規模な被害を受けています。

1896年の明治三陸地震津波(1896年)で死者21,959人。1933年の昭和三陸津波では死者・不明者3,064人に達しました。2011年の東北地方太平洋沖地震津波では、死者18,958人など甚大な被害が発生しています。

東海、東南海、南海沿岸

駿河トラフから南海トラフにかけてフィリピン海プレートの端に沿ってつながる海域は、大規模津波が周期的に発生します。静岡県沿岸から熊野灘沿岸にかけては、過去に何回も大規模な津波の被害を受けました。1854年の安政東海地震では死者2,000~3,000人にも上ったと言われています。この地震の発生から170年ほど経っており、次の東海地震の発生が懸念されています。

日本海東部沿岸

日本海側では、1983年に日本海中部地震で死者104人、1993年に北海道南西沖地震で死者・不明者230人と、立て続けに大きな津波が発生しています。

北海道東南部沿岸

1994年の北海道東方沖地震や、2003年に十勝沖地震などで被害を受けています。

05津波への「備え」や「とるべき行動」を知っておくことが重要

避難経路や避難場所の確認

津波に警報が必要な地域は、自治体等で避難場所や避難経路に関する情報提供をしている場合が多いです。

ハザードマップ等をチェックして自宅や学校、勤務先から近い避難場所と避難経路の確認を予め必ず行うようにしましょう。

防災セットの準備

津波によっては家屋等が倒壊し、自宅での生活が出来なくなる場合もあります。

避難場所で数日生活しなければならないことも想定し、防災セットを準備しておくことも重要です。

防災セットはホームセンターやネットショップでも購入可能ですし、自身で必要なものを揃えて準備しておくことも出来ます。

防災セットに加え、身分を証明するものや預金通帳などの貴重品、持病をお持ちの方は薬等も忘れないようにしましょう。

とにかく逃げる

強い地震を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、高台などの安全かつ高い場所へ避難します。海岸にいるときは、避難誘導の標識板を確認して防潮堤の避難口・避難階段を使って、避難ビル・高台など避難地へ速やかに移動しましょう。

山ぎわや急傾斜地では山崩れ・がけ崩れが起こりやすくなっていますので十分注意しましょう。

正しい情報の入手

津波発生が予測されると、防災無線やテレビ、ネットニュース等あらゆる方法で津波に関する情報提供がなされます。

津波に関する情報は、気象庁が地震発生からおよそ3分程度で発信し、実際に津波が到達するまでの時間や、津波の高さなども発表されます。

地震が起こってもあせらず、まずは身の安全を確保しながら正しい情報を入手することに注力しましょう。

その後、津波警報などが発令されたら、安全な場所に避難する、海の近くにいる人はなるべくその場から離れるといった行動をとるようにしましょう。

津波情報を取得できるアプリ

テレビやラジオを視聴できない場所や環境にいても、気象庁の津波情報を受け取る方法があります。弊社のオクレンジャーはアプリ通知、またはメール通知で津波情報を取得することができます。事前に登録して備えておくだけで、仕事中や外出先でも自身のスマートフォンで津波情報を取得できます。

※安否確認(発災後の状況確認、情報収集)を目的として提供している機能です。発災時の初動動作・避難にはエリアメール、緊急速報等を活用し、身を守るための行動を取る必要があります。

津波自動配信の詳細はこちら

06このコラムのまとめ

正しい情報を得ることが出来たらすぐに避難をしましょう。

津波は思いもよらぬ勢いと高さで押し寄せ、安全な避難場所だと思っていたところも危険にさらされることがあります。

日頃から複数の避難場所や避難経路を確認し、もしもの時にすぐに行動に移せるように備えておくことが大切です。

参照元

酒井圭子/世界の災害の今を知る 水と風の災害①「津波」(横田崇・監修/文溪堂・刊)

国土交通省

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。