お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

命を守るための防災について解説~家の中、外出先でできること~

突然ですが、皆さんはいつ起こるかわからない災害に対して、どれくらい準備ができていますか?「大丈夫でしょう」「まさかね」、そんな風に他人事のように思っていませんか。

日本は地震が多い国と言われていますが、活火山も多く、さらには近年の異常気象による猛烈な雨や台風で水害も増えています。「明日起こるかもしれない」そのくらい身近なものとして、ぜひ今日から災害対策をしていきましょう。

本コラムでは防災に役立つ情報を紹介します。是非参考にしてみてください。

01命を守るために家でできる防災を紹介

自宅は心休まる場所ですが、災害時は安全で安心な場所とは限りません。災害が発生したときに、少しでも安全な場所であるためには事前に防災対策をしていることが前提です。例えば、地震が発生すると、強い揺れにより家具が倒れ出入り口を塞いで、上から物が落ちてきて怪我をするなどの危険性があります。そのような事態を防ぐには事前の準備が大切です。では、どのような準備をすればいいでしょうか

非常用持ち出しバッグを用意する

ホームセンターなどでよく見かける、非常事態に備えたさまざまなグッズが入った大き目のリュックやバッグです。もちろんご自身で用意した非常持ち出し用バッグでもOKです。常備薬などや、好きなお菓子など、自分に必要なものを追加して入れて、避難するときにサッと持ち出せるように備えておきましょう。

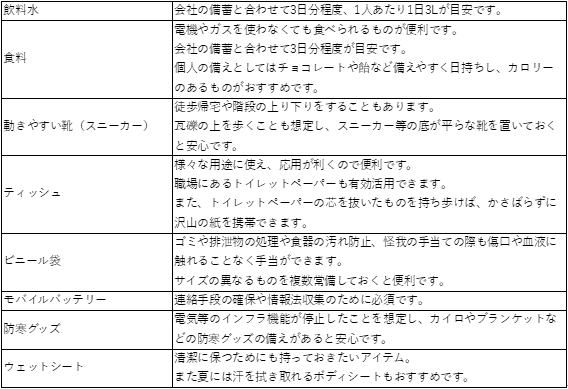

非常用持ち出し袋に入れておくべきグッズはチェックリストを使って、用意してみましょう。

引用元:首相官邸ホームページ「非常用持ち出し袋 避難の際に持ち出すもの!」

備えグッズチェックリスト

避難場所、避難経路の確認

避難通路や建物の出入り口周辺に大きな家具や倒れやすい物を置かないようにすることが大切です。

また、安全スペースを確保することも重要で、特に無防備な状態である寝室などは、寝ているときに地震が発生したときのことを想定して家具類が倒れないようしっかりと固定するなどして対策をとる必要があります。

ライフラインが止まったときの備え

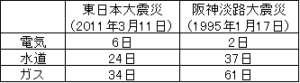

電気、水道、ガスといったライフラインは大災害が発生すると、止まる可能性があります。

過去に発生した大地震では、ライフラインが9割程度復旧するまで、下表の日数を要しました。ヘッドライトやランタンなどの明かりや、カセットコンロとガスボンベなど、ライフラインが使えなくなったときに“代用”できるものを用意しておくことが大切です。

電気・水道・ガスが9割程度復旧するまでの日数

(一般社団法人 日本気象協会HPより)

非常食

大災害が発生すると、食料、水などが不足することが考えられます。自治体の避難所などにも備蓄品はありますが、避難規模によっては決して十分とは言い切れません。

特に、ベビー用品やアレルギーを持つ人にとっては、口にできるものが少ない可能性があります。自分に必要な物資は、自分の家で備蓄することを心がけるようにしましょう。

家族や身近な人の安否確認手段の確保

大災害が発生すると、多くの人が家族や身近な人の安否確認を行いますが、それにより電話の通信回線がパンクしてしまい、連絡が困難になります。

事前に災害時の集合場所を決めておくことや、緊急時の連絡手段を話し合っておくことで、スムーズな安否確認が可能となります。

災害用伝言ダイヤル(171)

地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、繋がりにくい状況になった場合に提供される声の伝言板です。

災害時に、固定電話、携帯電話、PHS等の電話番号宛に安否情報を音声で録音(登録)し、全国からその音声を再生できます。

災害用伝言板

携帯電話・PHSのインターネット接続機能で、被災地の方が伝言を文字によって登録し、携帯電話・PHS番号をもとにして全国から伝言を確認できます。

災害用ブロードバンド伝言板(web171)

被災地の方が、自宅の電話番号宛に文字・動画・静止画・音声を登録し、全国からその音声等を確認することができます。

安否確認システム

メールやアプリなどで社員や家族の安否確認ができるシステムです。大災害時も電話回線のような遅延がなくメッセージが届く、メッセージの「未既読」や回答の集計などを見ることができるなど、様々な機能を備えたものがあります。

弊社の安否確認システム「オクレンジャー」もオススメです!

そもそも安否確認手段を整備するために必要なことは、家族会議です。地震・火災・風水害に備えて、家族で「もしもの時どうするか」を話し合っておきましょう。お子さんがいる家庭は、連絡手段が無い場合もあるでしょう。

話し合っておくべきことは以下のようなことがあります。

家の中で安全な場所はどこか

応急手当の知識を身につける

避難場所、避難経路、集合場所の確認

家族の役割や非常用持ち出しバッグの置き場の確認

02災害別にみる家の中でできる備えを紹介

地震による被害を防ぐための備え

家具を固定する、置き方を工夫する

近年発生した地震で怪我をした人の約30~50%が、家具類の転倒・落下・移動が原因でした。地震が発生した際に家具が倒れ、怪我をすることや通路が塞がることを防ぐためにも、大きな家具は壁や天井などにしっかりと固定する必要があります。また、家具がストーブやコンロなどに転倒、落下した場合、火災などの二次災害を引き起こす可能性があります。発生した災害の被害を増やさないためにも、家具類の転倒防止対策が重要です。

また、家具の置き方の工夫も考えてみましょう。例えば、就寝中に地震で揺れたり、停電が発生することを想定して、寝室や子ども部屋にはできるだけ家具を置かないようにしましょう。もし置くとしたら、なるべく低い家具にするなど、倒れたときに出入口を塞ずスムーズに避難ができるようにしましょう。ベッドの近くには懐中電灯やスリッパ、ホイッスルがあれば尚いいですね。

家屋や塀の強度を確認しておく

家屋の築年数はどのくらいですか?外壁を直したり、大切にして暮らしてきた戸建て…、でも「耐震」は十分ではないかもしれません。ぜひ家屋の耐震診断を受けて、必要な補強を検討してみてください。また、庭のブロックやコンクリートなどの塀は、倒れないように補強しましょう。特に、庭と道路の間に塀がある場合は、道を通行している人に危害を加える可能性もあるので、気を付けておきたいですね。

豪雨、大雨、台風による風水害を防ぐための備え

近年は、地球温暖化現象の影響とも言われる記録的な豪雨が頻発しています。雨や風に関しては、比較的事前予測が可能です。天気予報などを確認すれば、ある程度の計画的な行動はとれます。しかし、重要なのは「災害」に発展したときに、慌てることなく行動ができるかということです。

ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認しておく

ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認し、浸水や土砂災害などのリスクの有無を確認しましょう。リスクが無い場合、必ずしも避難する必要はありません。外が荒れている場合、自宅の方が安全であると判断できれば留まりましょう。

ハザードマップは各市町村のHPや役所で確認することができます。

03まさかのお出かけ中に災害発生!外出先で被災したときに備える

災害時、必ずしも家にいるとは限りません。職場や旅先、移動中など、様々な場面を想定しておくことで、慌てることなく行動でき、臨機応変な対応もしやすくなります。

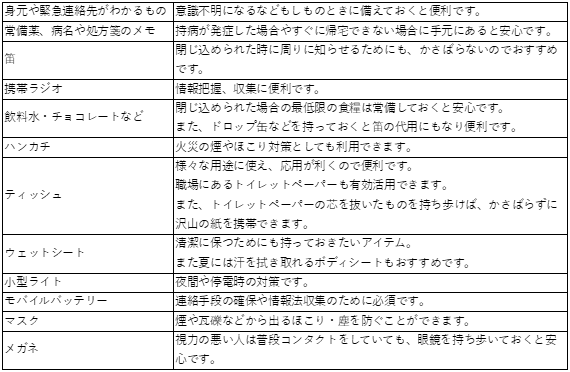

職場での備え・移動中の備え

移動中に多くの防災用品を持ち歩くことは難しいです。

しかし、最低限の備えをしておくと安心です。

また、職場では会社の備蓄を確認しておくことも安心に繋がります。

下表は最低限備えておきたい備蓄です。これに加え自分に必要なものをプラスすることも重要です。

職場での備え

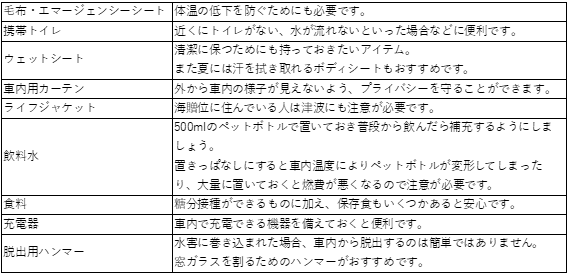

移動中の備え(徒歩や電車など)

移動中の備え(自家用車)

日頃から防災を意識し、緊急時に備えておくことが大切です。

既に準備をしている方は、定期的に備蓄などの点検を行っておくと、さらに緊急事態への対応が落ち着いてできるようになります。是非検討してみてください。

※本記事は、下記参考資料を基に株式会社パスカルが作成しました。

【参考資料】

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。