お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

多発する大雨洪水などの水災とBCP策定のポイントを解説!

近年、日本では気候変動の影響により、水災が激甚化・頻発化し、大きな被害が発生するようになりました。その中でも全国各地で甚大な被害をもたらした令和元年東日本台風は記憶に新しい大規模災害でしょう。

地震は予測が不可能な突発型災害である一方、水災は台風上陸後や大雨が降った後に時間をおいて被害が発生する進行型災害です。言い換えると地震に比べて水災は、事前に起こりうる状況が想定しやすいため、即効性のあるBCP*対策・運用方法を確立し、情報共有と防災行動を行っておけば、会社の事業が停止することを未然に防ぐことや、被害を最小限に抑えることができます。

今回は、近年の水災事例と水災に備えたBCP策定のポイントをご紹介します。

*BCP…(Business Continuity Plan=事業継続計画)とは、災害などの緊急事態が発生した際、事業資産の損害を最低限にとどめ、重要業務を中断しない為の計画

目次

01過去から学ぶ「大雨の発生頻度」と「大規模災害の多発」について 02水災の形態を知る 03水災による社会経済活動への影響とは? 04水災に備える会社の対応事項には何が必要? 05水災BCPの策定ポイントを知ろう 06このコラムのまとめ01過去から学ぶ「大雨の発生頻度」と「大規模災害の多発」について

気象庁が統計を開始した当初の10年間(1976年~1985年)と直近10年間(2009年~2018年)を比較すると局地的な大雨の平均年間発生数は、約1.4倍に増加していることが分かっています。この点からも今後、大雨の発生頻度は増加するとともに、大雨による災害の発生頻度も増加していくことが予想されます。

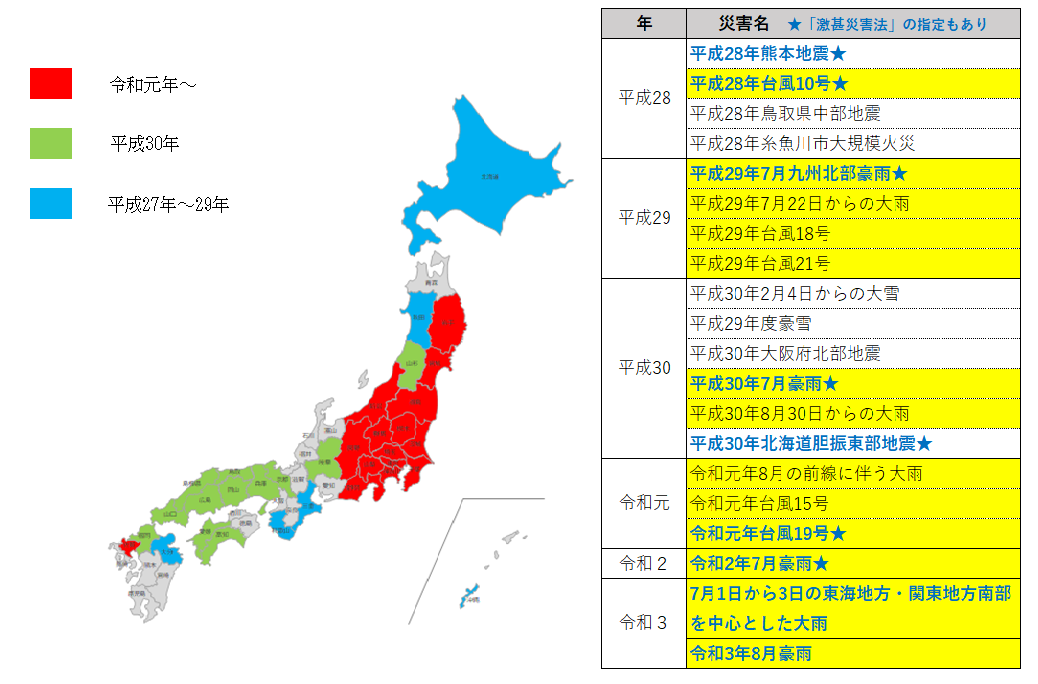

また、災害が一定の規模を超えた場合に国の責任で救助を行うことを趣旨とした、災害救助法が適用された都道府県も全国広範囲にわたってきています。今後も異常気象による局地的な大雨の影響で、大規模な災害が増加すると予想されています。

■平成27年以降水災で「災害救助法」が適用された都道府県(2021年8月末現在)

■災害救助法の適用災害

02水災の形態を知る

水災にも様々な種類がありますが、近年増加している氾濫についてご紹介します。

〇河川氾濫

河川の水位が上昇し、堤防を越えたり(越水)、破堤や決壊するなどして堤防から水があふれ出ることです。「外水氾濫」ともいいます。

▼河川氾濫の例(写真提供:国土交通省北陸整備局)

〇内水氾濫

河川の水位の上昇や流域内の多量の降雨などにより、河川外における住宅地などの排水が困難となり浸水することです。

その他、土砂災害・風害・高潮があります。

03水災による社会経済活動への影響とは?

大雨がもたらす水災によって会社の事業が停止してしまうことも多々あります。例えば、自社や工場が浸水して生産設備が故障した場合、自社が浸水していなくてもサプライヤーが被害に遭うことで部品の供給がストップしてしまう場合です。また、工場に土砂が流入したことによって従業員が死亡してしまった場合、例え自然災害であっても会社は従業員への安全配慮義務があるため、責任を負う可能性があります。

04水災に備える会社の対応事項には何が必要?

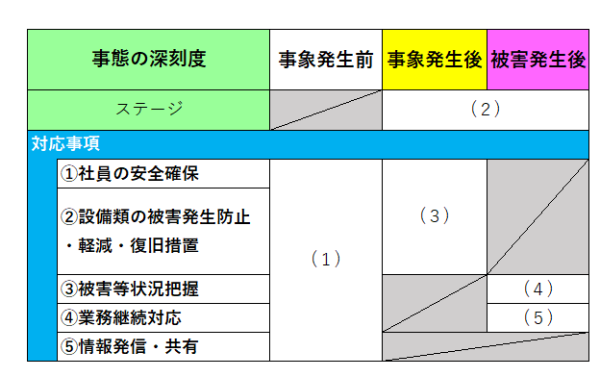

どの業界にも災害時に事業が停止してしまうリスクがあります。そのリスクを回避するためには即効性のあるBCPが必要になりますが、計画を策定する前に会社の対応事項を下図のとおり、水災の事象発生前、事象発生後、被害発生後に分けて具体的にリスト化しましょう。

図1(1)事象発生前 ハザードマップで災害リスクを知る

近年の水災事例から、ハザードマップの重要性が立証されています。令和元年東日本台風における予測浸水エリア(国土交通省「重ねるハザードマップ」)と実際の浸水エリアを比較するとほぼ同じことが分かっています。

BCPを策定するにあたって、まず会社が事前にハザードマップで自社や重要なサプライヤーの拠点の浸水リスクを把握しておくことが必要です。

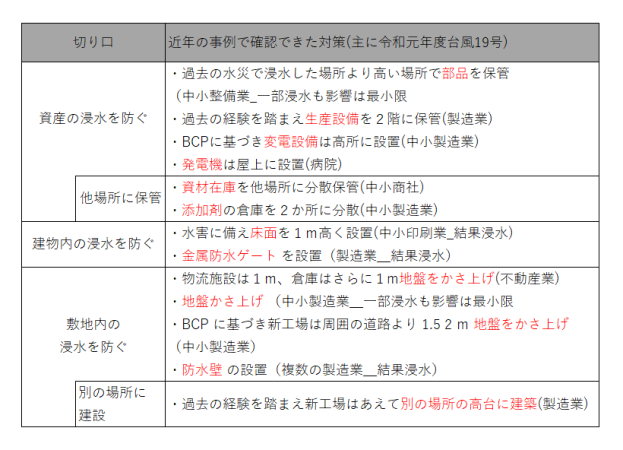

図1(1)事象発生前 防災・減災対策

災害を未然に防ぎ、災害による被害を防ぐための備え(防災)と災害の被害を最小限に抑えるための備え(減災)を両方行っておくことが有効です。近年の対策事例は下記のとおりです。

▼近年の防災・減災対策

※クリックすると画像が拡大されます。

図1(2)ステージ検討要素 警戒レベル

BCPを策定するにあたって、会社がどのタイミングで指示を出すのか整理が必要です。整理をするにあたって具体的な指標は、気象庁が発表している「警戒レベル」になります。令和元年東日本台風の大規模な被害により、警戒レベルの考え方はより住民に分かりやすく、具体的な行動がとれるよう改正がされています。

※令和3年度5月20日から警戒レベル4が発令された場合、「避難指示」で必ず退避することが必要になりました。

(参考:新たな避難情報に関するポスター・チラシ)

図1(2)ステージ検討要素 情報収集ツールの充実

大雨などによって災害が発生することが予想されている時、直接現場に行って状況を確認することは命を落としかねないため、非常に危険です。その点、最近は下記のような間接的な情報収集ツールが充実してきています。

■気象×河川 情報マルチモニタ

所管が異なる気象情報(気象庁)と河川情報(国土交通省)等を1つの画面で確認可能です。

図1(3)事象発生後の対応事項 社員の安全確保

台風が接近中、または上陸した際には従業員や顧客の安全を考え、臨時休業とすることも重要です。一方、地域のインフラであることから極力開店すべきとの考えから臨時休業ではなく、短縮営業を実施した大手小売業、近隣に住む方に急遽シフトを変更した小売業もありました。臨機応変にフレックス制度の活用、サテライトオフィスでの勤務、出社制限、在宅勤務、テレワークなどの有効な策も取り入れたいところです。

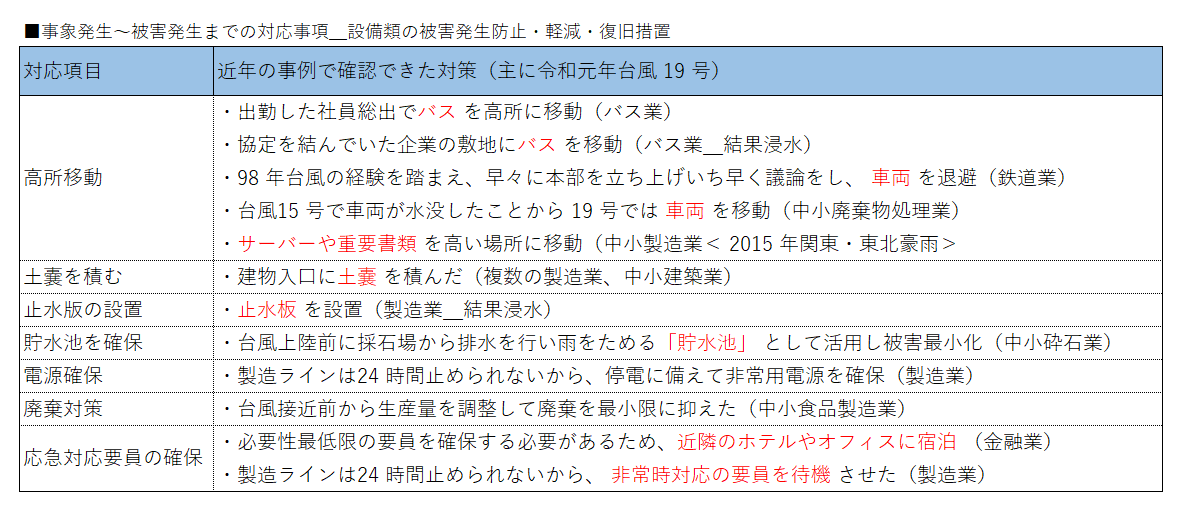

図1(3)事象発生後の対応事項 設備類の防災・減災措置

事象発生後~被害発生までの防災・減災措置は、素早い判断と実行が重要になります。

▼設備類の被害発生防止・軽減・復旧措置

※クリックすると画像が拡大されます。

図1(4)被害発生後 被害等の状況確認

近年の水災事例からは、情報のとりまとめと共有に「システム」を活用する事例が増加しています。災害時は回線が込み合うため、電話やメールで連絡がとりにくくなるといったリスクが回避できること、素早い連絡手段として安否確認システムが注目されています。自社だけでなく、得意先やサプライヤーの状況把握が遅れてしまった事例が散見されるのが特徴的です。他県にある取引先の被害状況をどのように把握するか、事業が停止しないために同業他社に外注をするなどの対策も考えておいた方が良いでしょう。また被害後は、道路などの公共交通手段が断絶されてしまう箇所もあります。そういった時も簡単に情報収集できるツールを活用しましょう。

■道路交通情報Now!

高速・都市高速・一般道路の通行止め等の情報を24時間(5分更新)提供されています。

図1(5)事業継続対応

災害が起きた際、事業を継続させるために重要な観点は「全体最適」です。全体最適とは、限られた経営資源のなかで、どの業務から優先復旧・対応するかを検討し、具現化するものです。

例えば、2箇所の事業所が同時に被災した場合、「全体最適」の観点から主力製品の生産拠点であるA事業所を「いち早く復旧」することを目指し、B事業所の復旧を後回しにすることなどが1つの方法としてあげられます。また、出荷する製品に優先順位をつけて出荷する製品と出荷しない製品を分けるということも方法として考えられます。

近年の水災事例で確認できた対策は下記のとおりです。

■現地復旧戦略

・物流ルートの途絶対策

輸出ルートをA 空港から B 空港に変更(製造業)

・生産委託先の被災対策

生産委託先を変更(製造業)

・オフィスの被災対策

テレワーク で対応(製造業)

・受発注の事務所を別の場所に移転(卸売業)

・断水対策

・調達先の被災対策

代替メーカーから調達(複数の製造業)

■現地復旧以外の戦略

・代替生産

・外注

・在庫の出荷

・同業者連携

同業者に借りた設備で臨時営業(中小サービス業)

断水により透析患者を他病院に移送(複数の病院)

05水災BCPの策定ポイントを知ろう

地震のBCP対策と比較しながら今後の水災に備えたBCP策定のポイントをご紹介します。水災BCPも地震BCPも①被害軽減策②体制整備③業務継続対応を整理することに変わりはありません。ただし、以下のような違いがあります。

→ 事前対策に加えて、緊急時の被害発生防止・軽減策が重要

②体制整備

→ 被害発生前にも活動(指揮命令系統・人命安全確保)することが重要

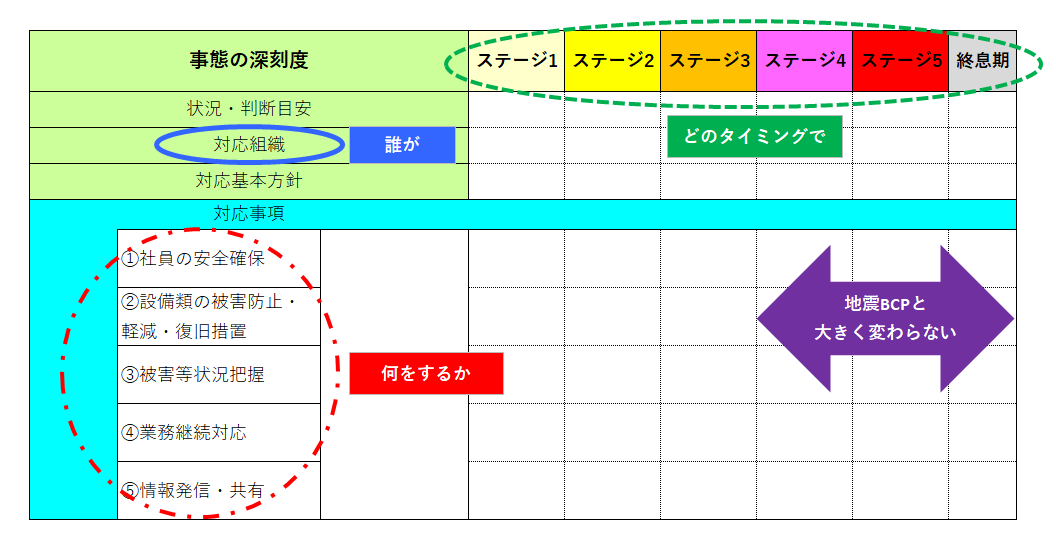

水災BCPを策定するにあたって下記のような俯瞰表を利用して作成すると良いでしょう。

▼俯瞰表フォーマット

※クリックすると画像が拡大されます。

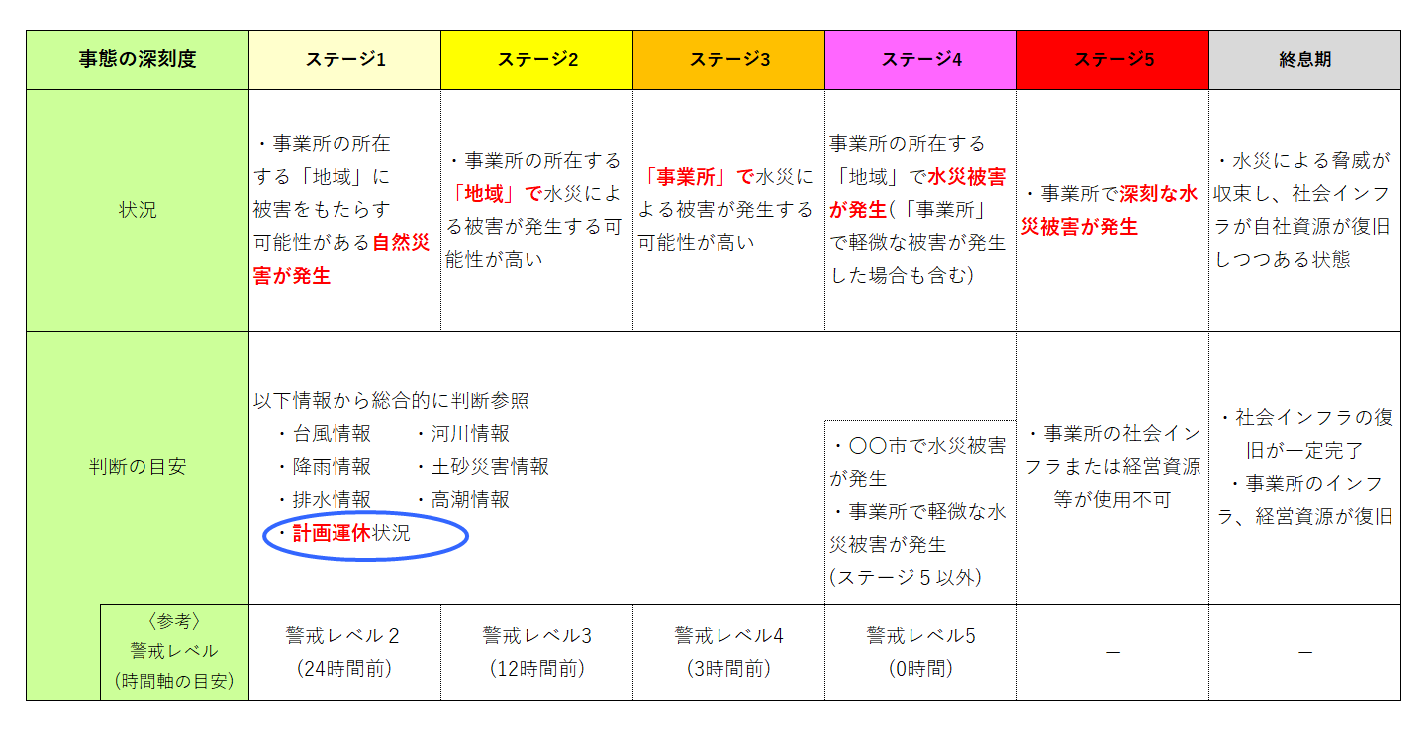

水災BCPモデルの「事態の深刻度(ステージ)」(横軸)の設定例は以下のとおりです。特徴としては、ステージ1~3の状況判断をする際に、計画運休状況も考慮に入れることが重要です。

▼俯瞰表(横軸)の設定例

※クリックすると画像が拡大されます。

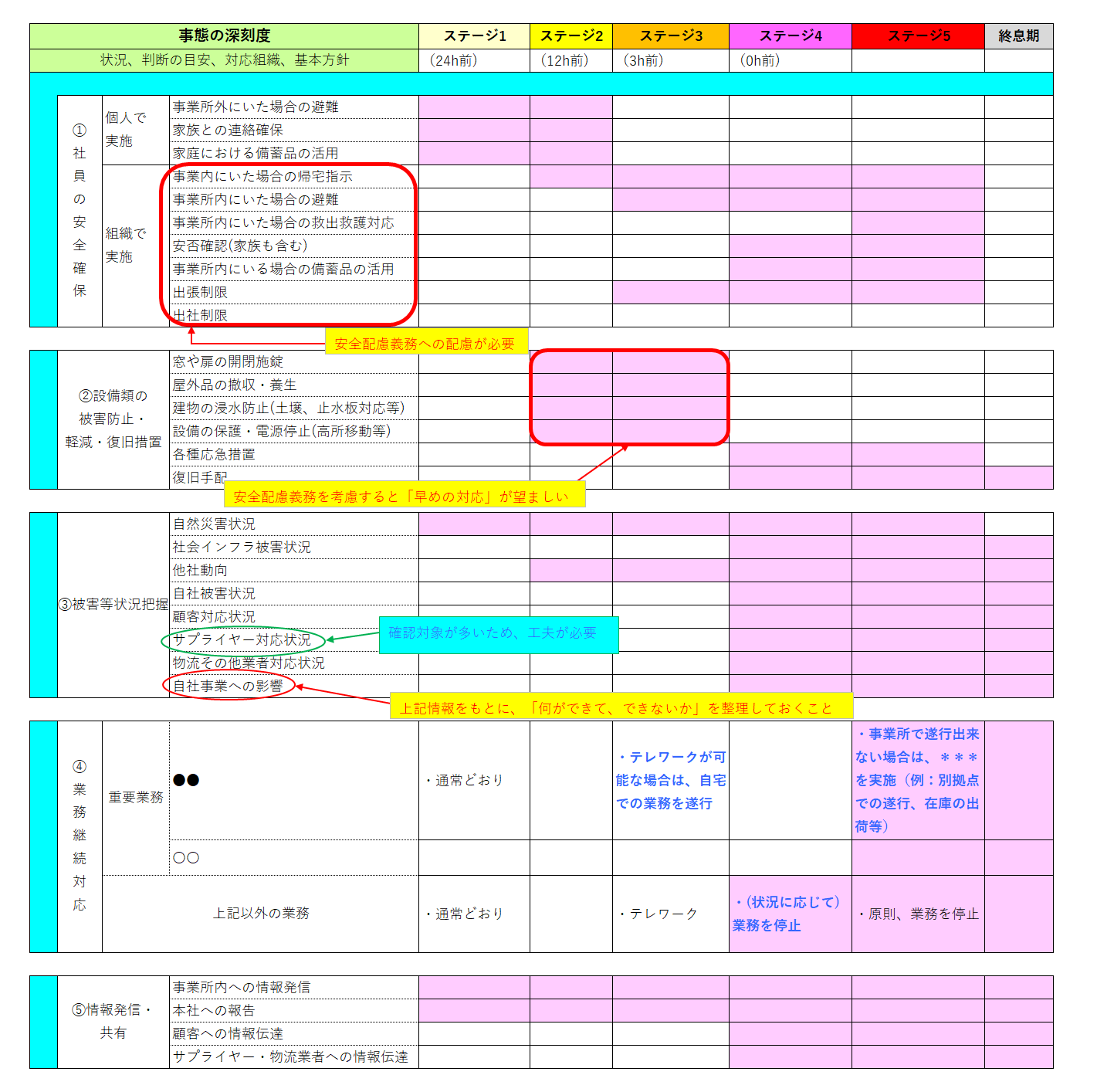

ステージごとの対応組織と基本戦略(横軸)の設定例は以下のとおりです。

▼対応組織と基本戦略の設定例

※クリックすると画像が拡大されます。

次に、対応事項(縦軸)の設定例とステージごとの対応事項を見ていきましょう。

▼俯瞰表(縦軸)の設定例

※クリックすると画像が拡大されます。

06このコラムのまとめ

今回は、水災BCPの具体的なモデルを提示し、ポイントを解説しました。コラムを総括して重要な点は以下のとおりです。

事前の防災・減災対策は優先的に取り組む。

警戒レベル等、トレンドは抑える。

当事者意識をもつ。

ハザードマップの確認をしましょう。

コラムでご紹介した、俯瞰表を用いてBCPを策定することで「誰が、何を、どのタイミングで」行うかやるべきことが明確になります。近年頻発している豪雨災害に対応するため、当事者意識をもって即効性のあるBCPを策定することが重要です。そして、災害時の対応事項を明確にするだけで終わりにするのではなく、策定したBCPをどのように運用するか達成手段の明確化をする必要があります。やるべきことのスピードが向上するよう手順書やツール類を文書の形で整備することや、やるべきことの確実性を向上させるよう課題を抽出のうえ対策を整備することなどが重要です。

併せて、BCPを策定する上でネットワークなどITに関するBCPも留意する必要があります。弊社のようなIT企業のみに関わらず、今や多くの企業がシステムなどを用いて仕事を進めています。実際に2011年の東日本大震災を経験後、政府機関をはじめ、多くの企業がシステムデータやソフトウェアの滅失、ネットワーク障害を避けるため、

バックアップ方式の見直しやデータの保管場所の分散等、バックアップに関する対策を検討していることが分かっています。電話やメールだけに頼らない緊急連絡網サービスを利用することや情報システムの運用を継続させる取り組みを行うことで、災害時の事業の早期復旧にも繋がるでしょう。

本記事は、下記参考資料を基に株式会社パスカルが作成しました。

MS&ADインターリスク総研株式会社資料「水災BCP(事業継続計画)策定のポイント」

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。