高齢者と防災

超高齢化社会と言われる日本。

超高齢化社会とは、65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会のことを言います。

同時に、日本は自然災害が多い国として名前が挙げられるほど、地震や台風などの被害が大きい国です。

このことからも、高齢者の被災率は高いものとなっています。

これを読んでいる皆さんの周りにも、高齢者の方はいらっしゃるかと思います。

災害が発生した場合、高齢者がとるべき行動、周囲の人が高齢者へしてあげられることをご紹介します。

周囲に高齢者がいる方はご参考にしていただければ幸いです。

01日頃の備え

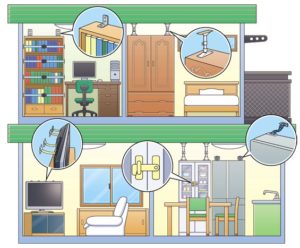

自宅の安全対策

1日の多くを自宅で過ごされる方も多くいるはずです。家具・家電の転倒防止策は必ずしておきましょう。

近年発生した地震で怪我をした人の約30~50%が、家具類の転倒・落下・移動が原因でした。

地震が発生した際に家具が倒れ、怪我をすることや通路が塞がることを防ぐためにも、大きな家具は壁や天井などにしっかりと固定する必要があります。

また、家具がストーブやコンロなどへ転倒、落下した場合、火災などの二次災害を引き起こす可能性があります。発生した災害の被害を増やさないためにも、家具類の転倒防止対策が重要です。

突っ張り棒や転倒防止シート、シールはホームセンターで揃えることができます。

また、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼るなどして、ガラスが飛び散るリスクを減らすことも大切です。

ご家族やお近くに住む高齢者のご自宅はどうでしょうか。是非確認してみてください。

(出典:内閣官房内閣広報室HP「災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~」)

備蓄品と非常持ち出し袋

高齢者のいるご家庭では災害時の備蓄品や非常持ち出し袋に何を用意すればいいのでしょう。

一例をご紹介します。

こちらをご参考にオリジナルの備蓄品リストを作ってみてはいかがでしょうか?

【持ち出し用】

.png)

【備蓄用】

.png)

避難経路、避難場所の確認

災害の大きさ、状況によっては避難が必要な場合があります。

高齢者が周囲にいる場合、実際に避難場所まで一緒に歩いてみてください。災害時、一人でも歩ける距離や道のりなのかを知っておくことは非常に重要です。

一人で歩くことが難しい場合、どのように避難をすればいいかを決めておくことも大切です。

各自治体がホームページなどで公開しているハザードマップと合わせて避難所や地域の特性を確認しておきましょう。

防災訓練

災害時は焦らず落ち着いた行動が必要です。

といっても実際に災害が発生すると落ち着いて行動できる人は多くありません。

事前に地域の防災訓練に参加することで、避難の心得を学べるだけでなく、近所の人とコミュニケーションをとることができます。

02災害時の行動

実際に災害が発生した際、情報収集は重要です。

自治体から出される防災無線やTVなどから流れる避難勧告などは、できる限り確認してください。

災害への対応に「大袈裟」なことはありません。

少しでも危険と感じたら避難をする、誰かに相談をするなど、ご自身の安全を一番に考えた行動をとってください。

先ほど紹介した非常持ち出し袋は、玄関などの持ち出しやすい場所に置いておくと、災害時「どこに置いたかな?」と焦ることはありません。

また、災害時は瓦礫などで足元が不安定なことが考えられます。

寝室にもスニーカーなど歩きやすい靴を置いておくことをお勧めします。

上記でご紹介したご自宅の安全対策や備蓄品の購入は、高齢者だけのご家庭では難しいかもしれません。

ご家族やご近所に高齢者がいる場合は積極的に声をかけるようにしてください。

普段から交流をすることで、災害時もスムーズな行動がとれるはずです。

※本記事は、下記ホームページの情報を基に株式会社パスカルが作成しました。

・内閣官房内閣広報室「災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~」

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。