日本における地震研究 ~地震による被害の軽減を目指して~

日本およびその周辺は非常に地震の多い地域と言われていて、これまで多くの猛威に晒されてきました。そして地震が発生するたびに、それを教訓として多くの研究者が地震と向き合っています。本コラムでは日本の「地震に関する研究」をご紹介します。

01地震対策にあたる国の研究機関

地震調査研究推進本部

阪神・淡路大震災後の平成7年(1995年)6月に全国にわたる総合的な地震防災対策を推進

するために制定された、地震防災対策特別措置法に基づいて設置された組織です。

本部長は文部科学大臣であり、本部の下に政策委員会と地震調査委員会が設置されています。

中央防災会議

昭和36年(1961年)制定の災害対策基本法に基づき設置された、内閣の重要政策に関する会議のひとつです。内閣府に事務局を置き、内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、学識経験者により構成される機関です。国の防災基本計画の作成や防災に関する審議等を行っています。

気象庁

日本の行政機関のひとつで、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする国土交通省の外局です。

災害対策基本法、気象業務法に基づいて、さまざまな防災情報を、国・地方公共団体などの防災関係機関に提供しています。地震発生時には地震観測を行い、マグニチュードや震度などの地震情報を発表しています。その地震情報に基づき、国としての初動対応がとられます。

地震災害を防止・軽減するために緊急地震速報、地震情報、長周期地震動に関する観測情報、南海トラフ地震関連情報等を発表し、注意や警戒を呼びかけています。

02地震対策にあたる公的機関の研究機関

測地学分科会

文部科学省に設置されている「科学技術・学術審議会」の下にあり、地震予知研究の推進方策等について調査審議を行います。

地震予知総合研究振興会

昭和56年(1981年)1月に設立された公益財団法人です。総合的な地震対策を実現させるための地震予知と防災に関する調査・研究の促進を図るため、官学民の協力により国民の生命・財産の保全に寄与することを目的としています。

地震予知連絡会

昭和44年(1969年)4月、国土交通省国土地理院に事務局を置いて発足し、地震予知に関する調査や研究結果の情報交換を行っています。地震観測研究を実施している機関や大学の委員で構成され、定期的に開催されています。

地震・火山噴火予知研究協議会

平成18年(2006年)5月にそれまで別々であった地震予知研究協議会と火山噴火予知研究協議会を統合して発足しました。東京大学の地震研究所に設置されていて、各国立大学間の地震予知研究の調整を行っています。

03日本で行われている地震研究

緊急地震速報

震源に最も近い地震計が初期微動(P波:Primary「最初の」の頭文字)を感知すると、地震の予測規模や震度4以上が想定される地域を自動予測して、日本中に発信する仕組みです。これにより、強い揺れによる被害をもたらす主要動(S波:Secondary「二番目の」の頭文字)が到達する数秒前から数分前に地震発生を知ることができ、室内であれは机の下に隠れたり、屋外では看板やブロック塀から離れたり、運転中であれば減速してハザードランプを点滅させる余裕ができます。

長周期地震動

長周期地震動とは、ゆっくり繰り返す長い周期の地震動です。規模の大きな地震が発生すると周期のゆっくりとした大きな揺れが生じます。高層ビルは長周期の波と共振しやすく、共振すると長時間に渡り大きく揺れ、高層階の方がより大きく揺れる傾向にあります。高層ビルを対象として、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度を基に揺れの大きさを4つの階級に区分した指標を「長周期地震動階級」と言います。

長周期地震動に関する観測情報

気象庁では、長周期地震動に関する観測情報を気象庁HPに掲載しています。平成25年(2013年)3月より試行的に提供が開始され、平成31年(2019年)3月に本運用へ移行されました。また、令和5年(2023年)2月より、新たに長周期地震動に関する観測情報のオンライン配信を開始し、気象庁HPから誰でも見ることができます。

地震予知

地震予知の定義は発生時期、発生場所、規模の3つの要素を地震が発生する前に予め示すことです。平成24年(2012年)には決定論的予知を「地震予知」、決定論予知と確率論的予知の総称を「地震予測」と定義しています。

地震の発生を予知する研究は現在も続けられていますが、地震の地域や日時を厳密に予測することは現時点で不可能とされています。百年から千年といった間隔で起こる大地震は、発生前に震源域で地殻変動が観測されますが、数日から数か月といった近い将来には結びつきません。また、地震予知が誤りであった場合に、経済の混乱を引き起こすなど社会的影響の危険性があるとされています。

日本の地震予知研究は、昭和39年(1964年)7月に測地学審議会(当時)が建議した「地震予知計画」を起点に、測地学分科会が平成15年(2003年)7月に建議した「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)」に基づき推進されています。地震発生に至る地殻活動の理解、モデル化、モニタリングを総合化することにより信頼性の高い地震発生予測を目指しています。

地震発生確率(地震危険度)

地震発生確率の計算方法は実にシンプルです。

過去数百年から数千年の間に、ある地域で起きた地震の回数を調べて、年数で割ると平均的な地震の間隔が分かります。

すると、その地域の最後の地震から経過した年数に応じて、次の発生確率を計算できます。

例えば、1000年の間に5回の地震があったという歴史的な記録が残っている場合、

1000年÷5回=200年となり、200年に1回地震が起こる予想になります。

地震の間隔が200年に1回であれば、前の地震から100年経った時点では次の地震が発生する確率は50%と計算されます。

日本列島には2,000以上の活断層がありますが、現在も未確認の活断層があると言われています。そして、歴史に残っていない私たちの知らない地震が一つでもあれば、確率の数字は変わる可能性があり、地震発生確率はあくまで目安とされています。確かなことは、今日地震が起こらなければ、明日起こる可能性は今日よりも高くなるということです。

被害想定

地震規模の想定や震度予測、被害規模の想定は過去に発生した地震を基にしています。

よって、今後起こるとされている南海トラフ巨大地震などのマグニチュード8クラス以上と言われる地震に関しては、過去の記録がないため被害規模(倒壊、火災、津波など)を想定することは非常に難しいです。ただし、これらの研究によって日本の防災や災害対策が大きく変わってきているのも事実です。

04南海トラフ巨大地震に関する取り組み

南海トラフ巨大地震

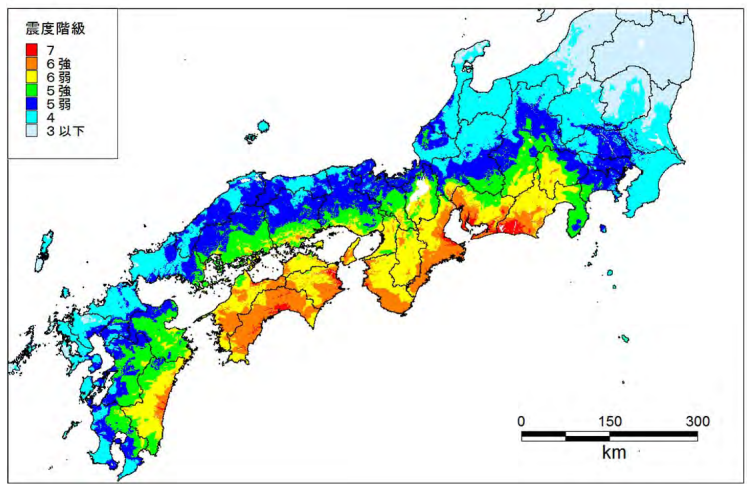

南海トラフ沿いの地域は、東海から九州まで東西およそ700㎞に及ぶ南海トラフに沿って概ね100年~150年の周期で、マグニチュード8クラスの巨大地震が発生し、大きな被害をもたらしています。政府の地震調査委員会によると今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの巨大地震が発生する確率は70%~80%とされています。国は南海トラフ巨大地震に関して、被害想定を行い、様々な地震対策や津波対策等を検討、実施しています。

<揺れによる被害が最大となると想定される「陸側ケース」の震度分布図>

南海トラフ巨大地震の被害想定について(南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ資料より)

平成26年(2014年)3月28日に中央防災会議にて「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(以下「基本計画」という)が策定されました。令和5年(2023年)に、策定から10年が経過することから、検討会やワーキンググループが設置され、被害想定の見直しや最新の研究や対策を踏まえ、様々な検討が行われます。

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

令和5年(2023年)、中央防災会議防災対策実行会議の下に設置されました。基本計画の見直しに向けた防災対策の進捗状況の確認や新たな防災対策の検討を目的としています。

このワーキンググループは、平成24年(2012年)に初めて設置されました。東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ沿いで想定すべき最大クラスの地震・津波に対する被害想定を平成24年(2012年)、平成25(2013年)年に公表し、その被害に基づく減災目標を基本計画に定め、防災対策を推進してきました。

南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会

内閣府の下に設置された有識者検討会です。防災対策の進捗を確認するための被害想定手法を検討するとともに、当時検討した地盤モデル等の見直しや新たな被害想定に向けた計算手法を検討することを目的としています。

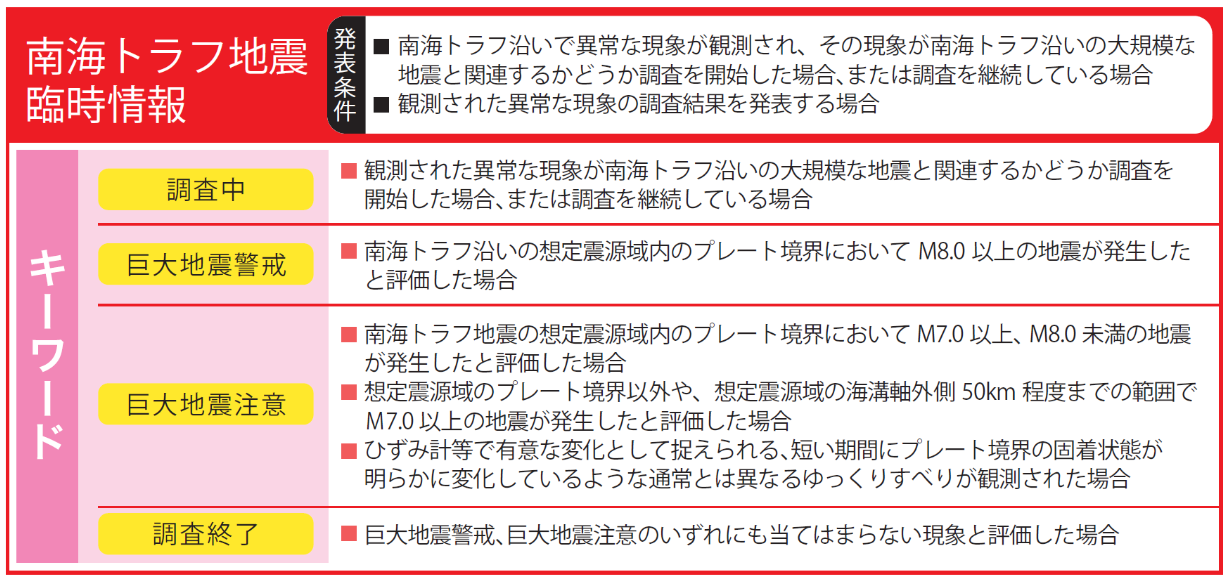

南海トラフ地震臨時情報

令和元年(2019年)に国が立ち上げた新たな仕組みです。気象庁において、南海トラフ沿いで異常な現象(マグニチュード6.8以上の地震等)が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に発表されます。観測後、情報名の後にキーワードが付記され「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」等の形で、5~30分後に発表されます。その後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合における調査結果を受けて、該当するキーワードを付した臨時情報が発表されます。

南海トラフ地震臨時情報とは?(内閣府 防災情報のページより)

本コラムでは、地震に関して私たちがよく耳や目にするワードや情報について簡易的にご紹介しましたが、実際は計り知れないほど膨大な規模の観測と研究がされています。

自然災害を人的に防ぐことはできません。だからこそ、少しでもその被害を少なくするため日本の素晴らしい研究者たちによって日々研究が進められているのです。

詳しい研究成果と報告につきましては各研究機関のHPをご覧ください。

※本記事は、下記ホームページの情報を基に株式会社パスカルが作成しました。

・内閣府 防災情報のページ

・国土交通省 気象庁

・政府地震調査研究推進本部

・東京大学地震研究所

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。