お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

地震発生前と後にとるべき行動と災害時の情報収集の手段

.jpg)

現在、日本そして世界では、地震や台風、噴火に落雷など、自然災害が多発しています。

こういった自然災害を未然に防ぐことはほぼ不可能です。

しかし、災害を想定して「備え」を行うことはいつでも、誰にでもできることです。

災害が発生したとき、災害に関する知識や備えのあるなしは、災害発生時、そしてその後の対応に大きく影響します。

本コラムでは自然災害の中でも地震に的を絞り、地震が発生する前と後にとるべき行動、そして地震発生後の情報収集の手段をご紹介します。

01地震には発生しやすい時間帯がある!?

地震が発生しやすい時間帯がわかれば、それに応じて備えられることがあるかもしれません。

「昨夜地震で目が覚めて…」「休みの日に限って地震が起きている気がする」そんなことを思ったことはありませんか?SNSでは地震は夜に起きやすい、休日に発生することが多い、という話題がしばしば出ることがあります。

果たして地震が発生しやすい時間帯はあるのでしょうか?

その答えは「ノー」です。

地震は自然災害であり規則性がありません。そのため、休日に発生しやすい、夜間に多く発生するということはありません。

しかし興味深いデータがあります。

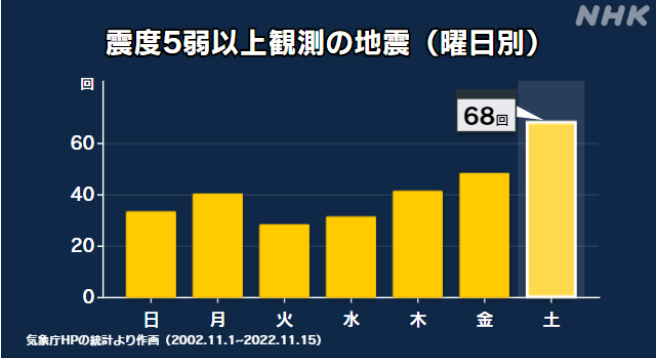

NHKは、過去約20年間(2002年11月~2022年11月15日)に発生した震度5弱以上の揺れを伴う地震(合計289回)について、以下のデータを公開しています。

参考:NHK特集記事「災害は夜間と休日に多いってほんと!?調べてみると…」

7つの曜日のうち、最も地震が発生しているのは土曜日で68回。次に多いのは金曜日の48回、木曜日の41回で、それらと比較しても20回も多い結果となりました。

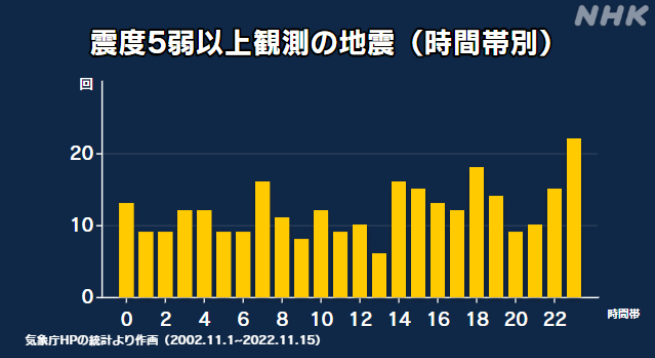

また、地震発生の時間帯についてもこんな結果が出ました。

参考:NHK特集記事「災害は夜間と休日に多いってほんと!?調べてみると…」

地震が発生した時間帯として最も多いのは23時台の22回。次いで18時台(18回)、7時・14時台(16回)でした。

上記データからいうと、地震は休日や夜間に多く発生していたということがわかります。

しかしながら前述したように、地震は自然災害であり、いつどこで発生するかあらかじめ予測することはできません。だからこそ、過去に多い夜間に発生した場合や外出先で発生した場合などあらゆるパターンを想定し、被害を最小限に抑えるための備えをする必要があります。

02地震発生前にするべき備えとは

1.防災グッズの準備

「防災」と聞いてまず頭に浮かぶものが「防災グッズ」という方は多いのではないでしょうか。「防災グッズ」といっても、多種多様に発売されており、人によって備えるべきものは様々です。

赤ちゃんがいる家庭ではオムツや離乳食などの備えが必要ですし、持病を持つ方は常備薬を備えておく必要があります。

そんな中で意外と見落としがちなのが備えをする場所です。

家の中に1つ非常持ち出しカバンを準備して安心…なんてことはありませんか?

非常持ち出しカバンは持ち出すことを想定して、取り出しやすい場所にありますか?

在宅避難という選択肢もあります。持ち出すものとは別に、自宅で電気やガス、水道が使えなくなった場合のグッズを備えておくことも重要です。

在宅避難については別途コラムをご用意しております。こちらからご覧ください。

また、被災するのが自宅とは限りません。

職場にいるとき、出勤途中、旅行中など、様々なパターンが考えられます。

普段の自分の行動を振り返ってみて、必要な場所には「備え」をすることをおすすめします。持ち歩くカバンに加え、自動車通勤をする方は車内にも、非常食などの備えをしておきましょう。

過去の気象災害では、大雪により自宅へ帰ることができず、何時間も車内で過ごさなければいけないことがありました。そんなとき、車内に非常食や防寒グッズなどを備えておくことで、緊急時に焦らずに行動できます。

また、普段持ち歩くカバンへの備えとしては、飴やチョコレートなどの簡単に糖分摂取できるものやモバイルバッテリーなどがおすすめです。緊急時だけでなく普段からあると便利なアイテムです。

以前公開したコラムにて、職場での備え、移動中の備えについて紹介しています。

以下のリンクより是非ご覧ください。

「命を守るための防災について解説~家の中、外出先でできること~」

2.家具の固定

過去に発生した地震では、揺れにより家具が倒れ、その下敷きとなってしまったり、食器棚から食器が飛び出し、飛散した破片で怪我をしてしまう被害がありました。こういった被害を防ぐためにも、家具の固定は大切な防災のひとつです。

食器棚や本棚を固定できる突っ張り棒や専用テープ、テレビやPCモニターを固定できる転倒防止ベルトなど、様々な専用グッズが販売されています。

家具自体の固定だけでなく、食器棚の扉が衝撃で開かないようにストッパーを付けたり、本棚などは重いものを下に、軽いものを上に配置し、万が一倒れた場合にも被害が少なくなるような工夫が必要です。

また、家具の配置も重要です。以下は東京消防庁が推奨する家具のレイアウトです。

家具が倒れたり、揺れなどにより位置が移動することを想定し、被害を最小限に抑えられる位置、避難の妨げにならない位置に配置するようにしましょう。

東京消防庁HP「自宅の家具転対策」

3.地域の防災訓練への参加

事前に行うことができることのひとつに、避難経路、避難場所の確認があります。

地震が発生し、余震や二次被害の可能性がある場合、必要に応じて自治体の指定した避難場所へ避難します。

これを読んでいる皆さんは、自宅や勤務先から近い避難場所やそこに行くまでの経路をご存じですか?

確認をしたことがない方、忘れてしまった方は、この機会に是非確認して頂ければと思います。多くの地域では各自治体のホームページに避難場所が掲載されています。

災害に備え、一度、避難場所までの道のりを確認しておくと、緊急時に落ち着いて避難することができます。

また、自宅からだけでなく、勤務先やよく利用するお店から避難所までの経路の確認もしておきましょう。避難経路は複数のパターンで確認しておくと、いつも通る道路が通行できなくても安心です。

4.地域の防災訓練への参加

地域で行われている防災訓練への参加も「備え」のひとつです。

災害や防災の知識がつくだけでなく、地域の方と交流することで緊急時に助け合うことができます。

また、高齢者や妊婦の方は周囲の手助けが必要です。自分が住む地域にはどのような方が住んでいるのか知るきっかけにもなります。

地域の防災訓練は各自治体のホームページや地域の回覧版などで確認してください。

5.勤務先での防災訓練

勤務先での防災訓練は非常に重要です。

現在は働き方も様々で、勤務先にいる方、在宅勤務の方、営業先にいるなど、全員が社内にいるとは限りません。

特に、在宅勤務の方や営業活動で社内にいることが少ない方とは緊急時に勤務先と連絡がとれるようにしておきましょう。

災害が発生した場合、企業には従業員の安全確保と素早い業務再開が求められます。安否確認や緊急時の参集など、従業員との連絡手段を確保するために、災害の影響を受けにくくスムーズに連絡をとることができる安否確認システムの配備がおすすめです。また、緊急時の行動マニュアルの整備など、災害が発生した場合の行動や役割分担を事前に明確にしておくことがポイントです。

03地震発生後にできることとは

1.身の安全の確保

地震が発生した場合、何よりも確保すべきは自身の身の安全の確保です。

室内にいる場合は、頭部を保護するために、揺れが収まるまでは丈夫な机の下など、安全な場所に避難をします。この際、慌てて外へ出ると、崩れてくる外壁などの被害に遭う可能性があります。まずは身の安全を確保し、外への避難は揺れが落ち着いたところで行いましょう。

2.避難

地震発生後、揺れが落ち着いたところで、必要に応じて避難を行います。近くの避難場所へ速やかに避難してください。

避難する際は瓦礫に注意し、移動は歩きやすいスニーカー等で行いましょう。

津波や火災などの二次災害が発生する可能性があります。自治体の情報を確認し、避難を行ってください。

また、人が多い場所での避難は「群衆雪崩」の危険があります。

群衆雪崩とは、歩行者が密集する場所で、一度に多くの人が動き出した際に、誰かが転倒し周囲の人々も転倒した人につまづき、雪崩を起こすように折り重なって転倒していく現象です。下敷きになったり、立った状態でも胸部や腹部が圧迫された場合は、呼吸困難などを起こし死に至るケースもあります。

坂道や道幅が狭い通り、複数の方向から人が流れ込むような場所で発生しやすいと言われています。

今後発生が予想されている首都直下地震では、帰宅困難者が最大800万人にのぼると予測されています。ターミナル駅周辺では帰宅困難者が多く集まり、群衆雪崩が起きやすいと考えられています。

状況によってとるべき行動は異なりますが、出勤先など出先で被災した場合は、人の流れが落ち着いたところで帰宅するなど、群衆雪崩に巻き込まれないための選択をすることも大切です。

3.安否確認、緊急参集の実施

身の安全の確保ができたら、企業の場合、従業員の安否確認が必要です。

災害時、電話回線は非常に混雑するため、電話以外にもう1つメールやアプリなどで連絡がとれる安否確認システムを連絡手段として確保しておくことで、より確実に安否確認を行うことができます。

また、家族などの安否確認であれば、「災害用伝言ダイヤル(171)」が有効です。

これは災害発生時、被災地への通信が増えることで電話などが繋がりにくくなった場合、提供されるサービスです。

災害用伝言ダイヤルについては以下リンクよりコラムをご覧いただけます。

「災害用伝言ダイヤル(171)を知ろう」

4.情報収集

災害時は様々な情報が行き交います。被害が大きな場所では情報を得ることが難しい場合もあります。

情報収集の手段にはどのようなものがあるでしょうか。正しい情報を得るために、次の項目で情報収集に利用できるツールをいくつかご紹介します。

04災害発生時の情報収集の手段

テレビ

テレビが見られる環境にいる場合、リアルタイムで情報を得ることができ、文字と映像の両方を共に見ることができます。

しかし中にはセンセーショナルな映像が含まれる場合があり、見たくないものでも目に入ってきてしまうことがあります。

被災時はただでさえ心が疲れています。情報収集も大切ですが、まずは心を休めることも大切です。

ラジオ

非常用のラジオやスマートフォンのアプリから、ラジオを聞くことができます。ラジオはテレビと違い音声だけですが、確実な情報をリアルタイムで伝達してくれます。また、非常用のラジオを使用すれば、スマートフォンの充電を気にする必要はありません。

SNS

TwitterやLINEなどのSNSはテレビやラジオ以上にリアルタイムで情報を得ることができます。動画や写真なども投稿されるのでわかりやすく、また個人同士で連絡をとることも可能です。

ただし、SNSには膨大な量の情報が飛び交う為、その情報の中にはフェイクニュースや故意に誰かを傷つける内容も存在します。情報に左右されすぎず、冷静に判断するようにしましょう。

インターネットニュース

インターネットに接続できる環境であれば、インターネット上でニュースを確認することができます。スマートフォンなど端末の充電に注意する必要がありますが、確実に情報を得ることができます。

こちらも、膨大な量の情報が飛び交うため情報の取捨選択、信憑性の確認が必要です。

安否確認システム

身近な情報であれば、安否確認システムも有効です。掲示板機能があれば、会社の状況を写真で共有することや近くの交通情報、道路情報を共有することが可能です。

日頃から訓練を行うことで、緊急時スムーズに利用することができます。

地震をはじめとする自然災害は、どれだけ技術が発達しても抗うことができない恐ろしい現象です。

被害を最小限に抑えるためにも、災害や防災に関する知識をつけ、「もしも」や「いつか」に備えておくことが大切です。

※本記事は、下記ホームページの情報を基に株式会社パスカルが作成しました。

・NHK HP

・東京消防庁HP

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。