お役立ちトピックス

お役立ちトピックス

災害用語・防災用語を正しく理解しよう~地震・噴火・台風で使われる用語集~

自然災害が発生すると、よくニュースで目や耳にする災害に関する用語がありますよね。漢字を見て何となく想像して、感覚的に理解した気になってはいませんか。自然災害に備えるための「防災」「減災」は、これらの用語が正しく理解できていると、より的確な判断や行動がとれます。類似した用語もありますので、その違いも確認しておきましょう。

01索引

索引(50音順)

あ行

安否確認システム一時避難地液状化現象エコノミークラス症候群(肺塞栓症)

か行

活火山火山活動帰宅困難者強風域広域避難所後方医療施設さ行

災害拠点病院災害用伝言ダイヤル(171)災害用伝言板(web171)地震震度水蒸気火山前震た行

台風高潮地殻変動通電火災津波は行

避難所避難場所噴火噴火警戒レベル暴風域暴風警戒域本震ま行

マグニチュードや行

要配慮者余震ら行

ライフライン

A

AED

B

BCP

02地震に関する用語

地震による揺れの強さ。震度階級は「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強]「震度6弱」「震度6強」「震度7」の10階級。震度0とは、揺れの体感はないが、地震計では記録されるものを表す。

マグニチュード

地震そのものの大きさ。

前震

一連の地震活動において、本震に先立って発生する地震。規模も小さく数も少ない場合が多いが、まれに多数発生して被害を及ぼすこともある。

本震

一連の地震活動において、最も規模の大きな地震。

余震

一連の地震活動において、本震に引き続いて起こる地震。大地震が発生すると本震の影響で土砂災害などの二次災害が起きやすくなるため、小さな余震であっても注意が必要。

津波

海底地形の急激な変動で、海水が持ち上げられたり下げられたりすることによって生じる波のこと。主に、海底下の浅いところで発生した地震による海底の隆起や沈降によって発生するが、まれに海底火山の噴火、海底地すべり、海岸近くの山崩れによっても発生する場合がある。2011年に発生した東日本大震災では、大型の津波が発生した。

液状化現象

ゆるく堆積した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層自体が液体状になる現象。液状化により、埋設配管が浮き上がり道路が割れる、建物が沈下するなどの被害が出る。

03火山噴火に関する用語

噴火

火山現象として、火口外へ固形物(火山灰、岩塊等)を放出または溶岩を流出する現象。火山灰や火山ガスなど直接的な被害だけでなく、火山灰の堆積によって土砂災害などの二次災害が起きることもある。

活火山

噴火の記録のある火山。

火山活動

マグマや熱水や火山ガスなどの移動に伴って生じる噴火活動、地震活動、地殻変動、噴煙活動等の活動全般のこと。「火山現象」も同義語として使用する。温泉作用、マグマの生成・上昇等も広義の火山活動である。

水蒸気火山

火山の地下にある水が加熱され、または減圧により、急激に水蒸気となって膨張することを駆動力とする噴火のこと。

地殻変動

地殻に力が加わり、その力に応じて地殻が変形する現象のこと。

火山体では、地下のマグマの活動等に伴って、地殻に力が加わって生じる地盤の傾斜変化や山体の膨張・収縮のこと。地殻の動きを連続的に観測することで、地下のマグマや熱水等の供給・移動によって生じる地殻変動を知り、噴火の前兆等の火山活動の推移を予想(評価)している。「地盤変動」ともいう。

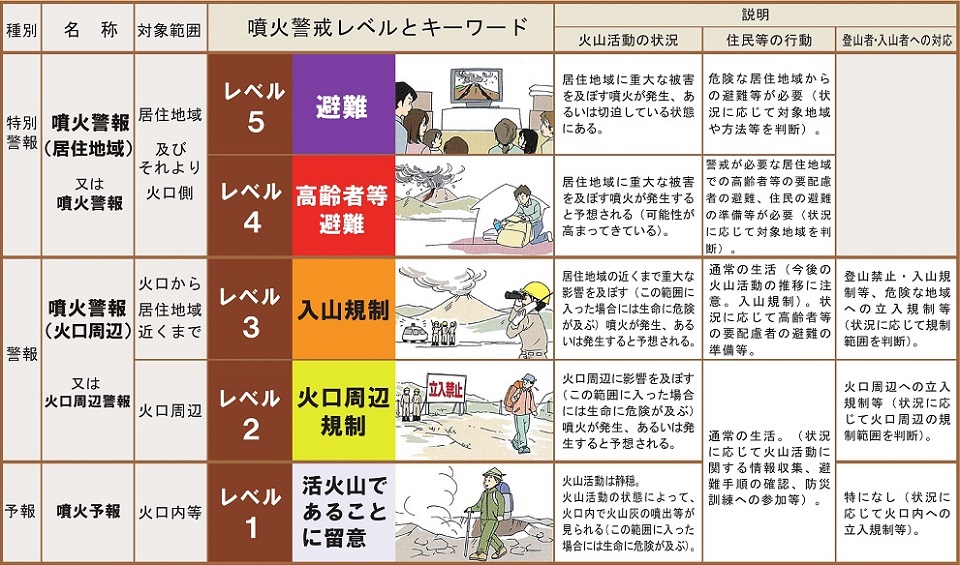

噴火警戒レベル

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲(生命に危険を及ぼす範囲)」と、防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を5段階に区分した指標のこと。噴火警報、噴火予報に付して発表する。各火山の地元都道府県等が設置する火山防災協議会で検討を行い、噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」が市町村・都道府県の地域防災計画に定められた火山で運用を開始する。

引用元:気象庁ホームページ「噴火警戒レベルの説明」

04台風に関する用語

台風

熱帯低気圧のうち、北大西洋または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のもの。これにより、風害、水害、高潮害、波浪害といった災害が引き起こされる場合がある。

高潮

台風や発達した低気圧が通過するとき、潮位が大きく上昇すること。溺死や漂流物による怪我などの人的被害や線路冠水や道路冠水、越波による時崩れなどの交通障害、その他にもライフライン被害や地形変化など様々な被害を及ぼすことがある。

強風域

台風や発達した低気圧の周辺で、平均風速が15m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、吹く可能性のある領域。通常、その範囲を円で示す。

暴風域

台風の周辺で、平均風速が25m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、吹く可能性のある領域。通常、その範囲を円で示す。

暴風警戒域

台風の中心が予報円内に進んだときに、暴風域に入るおそれのある領域。

05災害・防災全般に関する用語

一時避難地

広域避難地に到達するまでの間に、避難の中継拠点を設け、避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護を行うとともに、火災による死亡の防止機能を果たすもの。

広域避難場所

地震発生後に発生する火災から避難者の生命を保護するものであり、かつ消防用の水、及び消防資機材置場等の施設、食料備蓄施設等の防災上必要な施設を設け、救護復旧活動の拠点となるもの。

避難所

災害により家に戻れなくなった場合、一定の期間滞在するための自治体指定の施設。主に小中学校や公民館が指定されている。

避難場所

大きな公園や広場など。災害が発生または発生の恐れがある場合にその危険から身を守るため、一時的に避難する自治体指定の場所。(基本的に飲料水や食料などの備蓄はされていない。)

災害拠点病院

「災害時における初期救急医療、体制の充実強化を図るための医療機関」で次のような機能を備えた病院。

24時間いつでも災害に対する緊急対応ができ、被災地域内の傷病者の受け入れ・搬出が可能な体制を持つ。

実際に重症傷病者の受け入れ・搬送をヘリコプターなど使用して行うことができる。

消防機関(緊急消防援助隊)と連携した医療救護班の派遣体制がある。

ヘリコプターに同乗する医師を派遣できることに加え、これらをサポートする、十分な医療設備や医療体制、情報収集システムと、ヘリポート、緊急車両、自己完結型で医療チームを派遣できる資器材を備えている。

後方医療施設

被災を免れた全ての医療機関。災害現場の負傷者や被災地内の傷病者で、医療救護所では対応できない傷病者を中心に多くの患者が搬送される。

帰宅困難者

地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者を除いた帰宅断念者(自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人)と遠距離徒歩帰宅者(遠距離を徒歩で帰宅する人)。

要配慮者

高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、遠距離通学の小中学生、外国人等、発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配慮を要する者。

エコノミークラス症候群(肺塞栓症)

食事や水分を十分にとらない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良により血液が固まりやすくなる。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まる恐れがある。

通電火災

大規模な地震などに伴う停電が復旧し、通電が再開する際に発生する火災。

AED(自動体外式除細動器)

Automated(自動化された)・External(体外式の)・Defibrillator(除細動器)の頭文字を取ったもの。心停止を起こした人を救うために使用する医療機器。

ライフライン

上下水道、電力、ガス、電話、交通機関など、日常生活に欠かせないもの。災害が発生するとライフラインの機能が長期間停止する可能性もあり、普段からの備えが重要となる。

AED

Automated(自動化された)・External(体外式の)・Defibrillator(除細動器)の頭文字を取ったもの。心停止を起こした人を救うために使用する医療機

器。

BCP

Business Continuity Plan(事業継続計画)の頭文字をとったもので、災害などの緊急事態が発生した際、事業資産の損害を最低限にとどめ、重要業務を中断しない為の計画。緊急時の対応が遅れ、その後の業務、経営に支障をきたさないためにも、BCPの準備は非常に重要視されている。

BCPとその取り組み方法について紹介したコラムも併せてご覧ください。

BCPとは?DX推進で加速する緊急事態発生時の対策

安否確認システム

地震や火災、水害などの災害やテロなどの緊急事態が発生した際に、従業員やその家族の安否情報を得るために利用するシステム。緊急時電話回線が輻輳しても、他の手段を取り入れておくことで、安否確認をスムーズに行うことができる。

安否確認システムとその方法を紹介したコラムも併せてご覧ください。

安否確認とは?重要性や方法、安否確認システムについて解説

災害用伝言ダイヤル(171)

地震、噴火などの災害により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板。災害時に備えた体験利用も実施されている。

災害用伝言板(web171)

インターネットを利用して被災地の方の安否確認を行う伝言板。被災地の方が、自宅の電話番号宛に文字・動画・静止画・音声を登録し、全国からその音声等を確認することができる伝言板。使用する際、利用者登録が必要な場合もあるので、災害用伝言ダイヤルと併せて体験利用をしておくと安心。

※本記事は、下記参考資料を基に株式会社パスカルが作成しました。

【参考資料】

地震調査研究推進本部

気象庁

内閣府

消防庁

総務省

監修者情報:株式会社パスカル

オクレンジャー ヘルプデスク

オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。

業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。