地震で地盤の液状化現象!?その被害と知っておきたい対策を紹介

公開 カテゴリー: 企業の災害対策に関するコラム, 地震に関するコラム

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、震源地から遠く離れた東京千葉など関東地方で液状化現象による甚大な被害が発生しました。また、2014年4月14~16日に発生した熊本地震でも、液状化による被害が多数報道されていました。

今後の発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震も、広い範囲で液状化の被害が想定されています。ここでは液状化による被害と対策を紹介します。

目次

1液状化現象とは?~地震により地盤が液状化する~

2液状化の被害とその後の生活に及ぼす影響とは?

3東日本大震災の写真で見る液状化現象の被害

4熊本地震の写真で見る液状化現象の被害

5液状化の被害を最小限に抑えるための備え~敷地編~

6液状化の被害を最小限に抑えるための備え~建物編~

7液状化の被害を最小限に抑えるための備え~ハザードマップ編~

8もし液状化による被害にあってしまったら?

液状化現象とは?~地震により地盤が液状化する~

ゆるく堆積(たいせき)した砂の地盤に強い地震動が加わることで、地層自体が液体状になる現象のことです。

液状化が生じると、建物を支える力が失われることにより、比重の大きい建物や橋梁は沈下し、比重の小さい地下埋設管やマンホールなどは浮力で浮き上がります。液状化が発生しやすい場所として、埋立地や干拓地、川を埋めた土地などが挙げられます。また、海沿いで発生しやすいと言われていますが、条件を満たせば内陸の平野部でも発生します。

液状化の被害とその後の生活に及ぼす影響とは?

液状化の影響で被害を生じるものとして以下が挙げられます。

・地面からの噴水や噴砂の発生

自転車や自動車の埋没や、生活道路が通行できない等の被害が発生します。

・宅地や建物(特に木造)

地盤沈下による上下水道管の破損、建物が歪むことなどから戸の開け閉めができなくなる、傾いた家に住み続けることでめまいや吐き気などの健康被害が発生します。

・道路

交通障害による緊急車両の妨げや、物流の停止、事故が発生します。

・ライフライン

上下水道管の破損による生活障害や、電気ガスの共有停止が発生します。

東日本大震災の写真で見る液状化現象の被害

下の写真は2011年3月11日に発生した東日本大震災により発生した液状化被害の写真です。(写真:国土交通省関東地方整備局出典)

臨海部だけでなく内陸部においても液状化が発生し、住宅が傾く、地面が浮き上がるなどの被害が発生しました。また、木造住宅においては建物重量が軽く基礎が浅いため、傾斜や沈下の被害が多数報告されました。

特に千葉県を中心とした関東地方での液状化現象が多く報告されています。東日本大震災での関東地方の地震動は、過去に液状化現象が発生した地震よりも小さくはありましたが、本震が長く余震回数が多いことで、液状化した地盤に長い時間繰り返し地震動が加えられ被害が拡大したと言われています。

千葉県浦安市では、市内の4分の3を占める海浜埋立地で液状化現象が発生しています。特に、液状化現象によるマンホール被害が相次ぎました。もっとも多かったのが、マンホールの破損・クラック35.2%、次いでマンホールのズレ24.0%、マンホールの突出23.6%と続きます。また、これらの被害によって液状化した土砂がマンホール内に大量に流入し閉塞する箇所が全マンホールの62.2%で発生しました。こうしたマンホールの被害は、下水道施設の被災として、液状化現象の二次的被害と捉えられています。

熊本地震の写真で見る液状化現象の被害

2016年4月14日および4月16日に発生した熊本地震では、2回に渡る震度7の揺れを観測しています。液状化が発生した地盤の大部分は、埋立地ではなく内陸部の河川沿岸地域である自然堆積地盤でした。(写真:国土交通省九州地方整備局出典)

主な液状化による被害は、外構の沈下・傾斜、住宅や店舗の不同沈下、建物の基礎杭の抜け上がりや埋設管の破損など、建物に関する被害です。

液状化の被害を最小限に抑えるための備え~敷地編~

住宅や店舗、また生活圏内として土地を選ぶ際の「事前調査」の方法をご紹介します。

まず、敷地を決定する前に以下の調査を行いましょう。

①役所や図書館でボーリング調査結果を確認する

掘削機を用いて地盤に孔をあけ、その孔から採取した土質試料などをもとに地質を調査することです。砂層、粘土層などの土質や土の硬さ(硬いor軟らかいor締まっているor緩い)、土層の厚さ、地下水位などが分かります。

②役所や図書館で地形図、土地条件図、古地図を確認する

土地の歴史を知ることで、液状化の可能性を予測することができます。また様々な図を見比べることで、その土地の履歴が分かります。

・地形図:地表面の起伏、土地の利用状況が記載されています。

・土地条件図:地形や土地の高さが表されています。

・古地図:古い時代に作られた地図です。

東日本大震災では、埋立地での液状化現象が多く報告されています。過去に河川や田んぼであった場所は、特に液状化被害が発生しやすいと言われています。

③地震ハザードマップを確認する

各市区町村で、地震による液状化の危険度などを地図上に表した地震ハザードマップを確認してみましょう。

液状化の被害を最小限に抑えるための備え~建物編~

液状化により生活の要となる住居が被害に遭うことは、被災後の健康維持・回復にあたって大きなマイナス要素となります。住居を建てる時に知っておきたい備えをご紹介します。

①液状化の発生を抑える対策~地盤を改良する~

(イラスト:東京都都市整備局出典)

土と固化材を混ぜた円柱状断面の改良体を、基礎スラブ(地中のはり)又は基礎フーチング(逆T型をした基礎底面の部材)直下に杭のような形で配置して地盤を改良する工法です。

建物の周囲を含め、基礎スラブ又は基礎フーチングの直下を全面的にセメント系固化材と原状の土をかくはん混合して薄い層状・板状に改良する工法です。

セメントスラリー(水とセメントの混合液)や薬液(水ガラス系など)を地盤に注入する工法です。

現地盤の土とセメント系固化材とを混合撹拌することで、地中に円柱の改良体の連続壁を造成し、液状化地盤を囲いこむ工法です。

矢板などのパネルを建物の基礎外周部に構築し、液状化地盤を囲い込む工法です。

②液状化の被害を軽減する対策~地盤を改良する~

(イラスト:東京都都市整備局出典)

建物の荷重を底板全体で受け止め、分散して地盤などに伝えることができ、不同沈下や耐震性を増すことが可能になります。基礎底面以下に液状化の発生の可能性のある地層がある場合は、その層を掘削し、砕石などの材料で置き換えを行うことで、液状化による建物の被害を防ぐことができます。

建物荷重を支える力を基礎の底面で確保した上で、沈下量を低減することを目的として、鋼管などの杭を回転貫入又は圧入によって設置する工法です。

お住まいの土地の地盤特性や状況は、行政の窓口やホームページで確認することができます。また、液状化の対策アドバイザーや無料相談所を設けている地域もありますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

液状化の被害を最小限に抑えるための備え~ハザードマップ編~

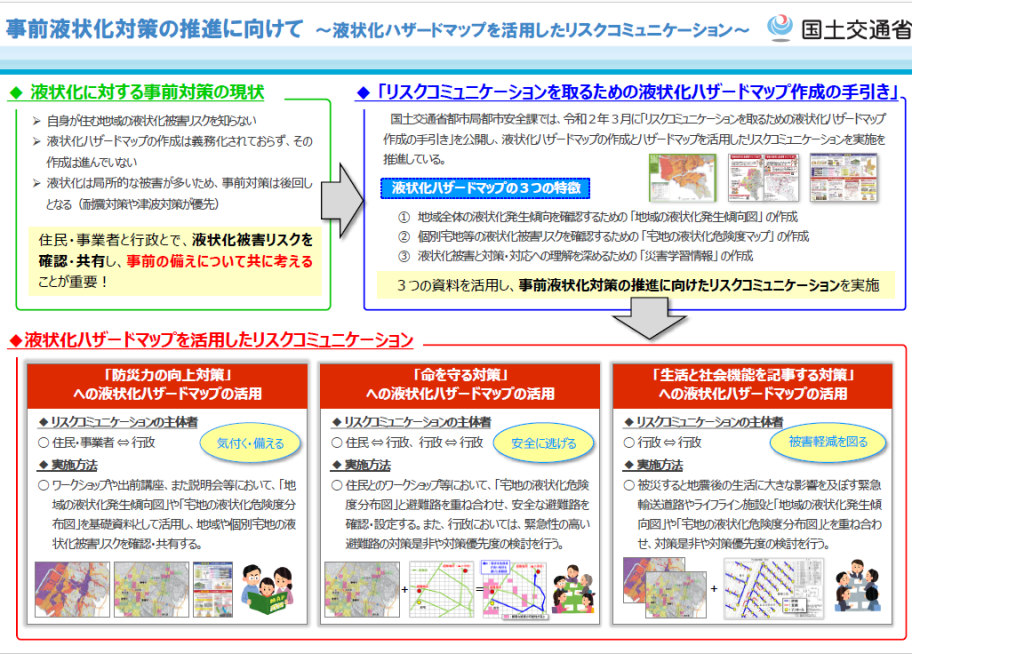

国土交通省では、液状化ハザードマップの作成を推進しています。液状化ハザードマップを活用した、住民・事業者と行政、または行政職員間におけるリスクコミュニケーションの取り方や、リスクコミュニケーションを取るために必要となる知識や情報をとりまとめています。このようなマニュアルを活用し、宅地液状化の事前対策に繋げましょう。

事前液状化対策の推進に向けて

~液状化ハザードマップを活用したリスクコミュニケーション~(国土交通省出典)

(クリックして拡大)

液状化ハザードマップを活用したリスクコミュニケーションの方法に関するマニュアル

地震が発生した場合、人命を最大限守り、社会経済を機能不全に陥らせないことが地震防災の目標です。この目標の基本対策として、「防災力の向上対策」、「命を守る対策」、「生活と社会機能を維持する対策」が挙げられます。液状化被害の軽減を目指す上でも、これらの対策が基本となり、液状化ハザードマップを活用したリスクコミュニケーションを行うことが重要となります。

もし液状化現象により住宅が被害にあってしまったら?

液状化により戸建て住宅に被害が及んでしまった場合、まずは加入の保険会社へ確認しましょう。ケースによっては液状化による被害も保険適用となります。

・液状化で自宅の建物が傾いた

・木造の自宅に20センチの地盤沈下が起こった

上記の場合であれば、地震保険に加入していれば補償が受けられる可能性があります。建物の傾斜角が0.2度を超えると、戸や窓の開閉に不具合が生じるため、地震保険の補償範囲となります。また、液状化によって木造の自宅が沈下し、深さ20センチという調査結果であれば、地震保険金額の30%程度が保険金として支払われる可能性があります。

・地面が隆起して塀が倒れた

・駐車場が液状化してタイヤが埋まった

上記の場合であれば、地震保険の補償は受けられない可能性が高いです。建物ではない場合、また自動車などは家財に含まれませんので対象外となります。

液状化による戸建て住宅の沈下や傾斜などの被害には修復工法が有効です。

①注入工法

基礎下へ薬液を注入し、その注入圧や膨張圧により建築物の沈下を修復します。

②アンダーピニング工法(鋼管圧入工法)

基礎下にジャッキを用いて鋼管を圧入し、鋼管の反力により建築物の沈下を修復します。

③耐圧版工法

基礎下に耐圧版を敷設し、ジャッキを用いて地盤の反力により建築物の沈下を修復します。

④ポイントジャッキ工法

基礎の一部をはつり、土台下に爪付きジャッキを挿入して建築物の傾斜を修復します。

地震は予測できませんが、液状化現象の減災に取り組むことは可能です。ぜひ見直してみたいですね。

※本記事は、下記ホームページの情報を基に株式会社パスカルが作成しました。

・国土交通省

・東京都都市整備局

・国土交通省関東地方整備局

・国土交通省九州地方整備局

記事監修

株式会社パスカルは法人向け安否確認システム「オクレンジャー」をご提供し、災害時の正確な安否確認と迅速な緊急連絡を実現しています。

システム開発における30年以上の実績と知見をもとに、使いやすく質の高いサービス提供を続け、140万人以上のお客様にご利用いただいております。企業、病院、官公庁など幅広い企業のBCP対策に貢献し、皆様の安全に貢献しております。

- アクセスランキング

-

位

日本を襲った過去の大規模地震を振り返る~大地震による被害と教訓~ -

位

会社の避難訓練は必要?事前準備やシナリオ作りの手順・ポイントを解説 -

位

消防団の処遇改善!出動報酬の個人支給とは?システムによる消防団業務効率化などを解説 -

位

安否確認メールの例文紹介!社内・社外に送る内容とポイントを解説 -

位

今後想定される大規模地震とその地域や被害・影響について解説

- 新着記事

-

2023/09/29

余震の原因と特徴~注意するポイントととるべき行動について~ -

2023/09/27

日本における地震研究 ~地震による被害の軽減を目指して~ -

2023/08/04

地震による二次災害とは?考えられる二次災害の種類と対策について -

2023/08/01

地震発生前と後にとるべき行動と災害時の情報収集の手段 -

2023/07/31

大雪によって起こる被害と雪崩の原因、それぞれの備えについて解説

お客様サポート

お客様サポート

.png)